Платонизм: различия между версиями

Нет описания правки |

Нет описания правки |

||

| (не показано 27 промежуточных версий 4 участников) | |||

| Строка 3: | Строка 3: | ||

==Понятие и периодизация== | ==Понятие и периодизация== | ||

Поскольку процесс интерпретации идей и текстов Платона продолжается до настоящего времени, то, в широком смысле, платонизм является живой и развивающейся философской традией. В более узком смысле под платонизмом понимают совокупность исторических форм, в которых учение [[Платон|Платона]] существовало при его последующем осмыслении и дальнейшем развитии в античной философии. Рассматриваемый с этой точки зрения платонизм именуется античным (принадлежавших к этому направлению философов начиная с эпохи эллинизма называют «платониками»). В античном платонизме выделяют три периода: | Поскольку процесс интерпретации идей и текстов Платона продолжается до настоящего времени, то, в широком смысле, платонизм является живой и развивающейся философской традией. В более узком смысле под платонизмом понимают совокупность исторических форм, в которых учение [[Платон|Платона]] существовало при его последующем осмыслении и дальнейшем развитии в античной философии. Рассматриваемый с этой точки зрения платонизм именуется античным (принадлежавших к этому направлению философов начиная с эпохи эллинизма называют «платониками»). В античном платонизме выделяют три периода: | ||

*# '''Академический платонизм''' (сер. IV в. до н.э. — сер. III до н.э.), который связан с философской деятельностью Платоновской Академии на раннем этапе ее существования (Первая или Древняя Академия) | |||

*# '''Средний Платонизм''' (2-я пол. I в. до н.э. — сер. III в. н.э.), от возрождения догматического платонизма в лекциях Антиоха Аскалонского до формирования школы [[Плотин|Плотина]] | |||

*# '''Неоплатонизм''' (сер. III в. н.э. — VI в. н.э.), от [[Плотин|Плотина]] до закрытия философских школ в Византии | |||

==Академический платонизм== | |||

В 80-е гг. IV в. до н.э. вокруг [[Платон|Платона]] сложился кружок единомышленников, который вскоре перерос в Платоновскую школу — Академию. После [[Смерть|смерти]] Платона в 348/7 г. до н.э. Академию возглавил его племянник Спевсипп, который занимался разработкой логики и этики, был автором 29 сочинений. В это же время Афины покинули два других ученика Платона, Аристотель и Ксенократ. Преемником Спевсиппа после его смерти был назначен Ксенократ, который проявлял большее внимание к сохранению концепций Платона, встраивая их в складывающуюся в результате его трудов в догматическую платоническую систему. Следствием этого стало начало интеллектуального соперничества между платониками и последователями Аристотеля (перипатетиками). Ксенократ возглавлял Академию около 25 лет, и по праву считается наиболее значительным представителем ранней платонической традиции, а его учение — образцовым платонизмом. | |||

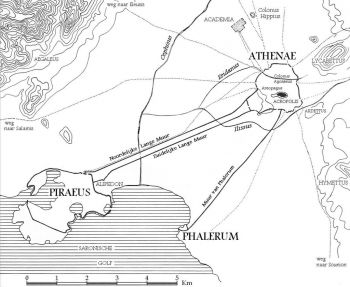

[[Файл:Academia.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Платоновская Академия на карте древних Афин'''</center>]] | |||

После кончины Ксенократа руководство Академией перешло к платоникам 2-го поколения, не знавших Платона. Первым из них стал ученик Ксенократа Полемон, который отличался твердостью характера, умеренностью и невозмутимостью. При Полемоне в Академии внимание уделялось теоретической и практической этике. Последним руководителем догматической Академии после смерти Полемона стал его ученик Кратет (не следует путать с киником Кратетом из Фив). | |||

Упадок академического платонизма был связан и с переходом ее на скептические позиции, и с отказом от изложения положительного учения Платона, и с развитием и распространением стоицизма, вобравшего в себя многие элементы платонизма. | |||

[[Файл:KSENOKRAT.jpg|thumb|200px|right|<center>'''Ксенократ'''</center>]] | |||

Сочинения представителей академической школы не сохранились, поэтому их взгляды известны лишь из сочинений других авторов, где предлагаются пересказы и интерпретации. Самым ранним источником считаются сочинения Аристотеля, однако из его трудов можно лишь заключить, что он ведет речь о неких последователях Платона, что не может рассматриваться как нечто незыблемое. | |||

В академическом платонизме закрепилось учение о 2 высших началах — начале единства и порядка, которое именовалось как «единое», и начале множественности и неопределенности, которое называли «большим и малым», то есть способным к увеличению и уменьшению. | |||

Противоречивость источников не позволяет установить, существовало ли в раннем платонизме учение о превосходящем бытие едином, но есть основания полагать, что единое рассматривалось не просто как высший числовой принцип, но и как начало всякого бытийного единства, противопоставляя «самому по себе единому» неопределенную дочисловую множественность. Противостояние и взаимодействие единства и множественности далее проецировалось на 2 основных бытийных уровня: идеальный сверхчувственный мир и материальный чувственный мир. | |||

О религиозных взглядах представителей Древней Академии сохранились обрывочные сведения. Основной тенденцией было дуалистическое противопоставление богов и людей. | |||

Особое положение занимал верховный бог-демиург, который рассматривался как сверхличное единое начало всего сущего. Какого-либо четкого и общепринятого учения о нем в раннем платонизме выработано не было, но некоторые платоники склонны отождествлять его с единым или с умом. Остальные боги понимались как правители, которым подчинены определенные области космоса, в качестве таковых они способны оказывать влияние на людей и определять их судьбу. Ксенократу приписывают различение между «огненными» олимпийскими богами, которые тождественны звездам, и титаническими богами, которые управляют землей, а также учение о населяющих [[Луна (в астрологии)|подлунную]] сферу невидимых [[даймоны|даймонах]] — эти даймоны отождествлялись с пребывающими вне тел высшими частями душ, то есть разумных начал. | |||

==Средний платонизм== | |||

[[Файл:Filonaleks.jpg|мини|thumb|200px|right|<center>'''Филон Александрийский'''</center>]] | |||

После Кратета руководителем был Аркесилай, который предложил вернуться к методам и интересам главного персонажа платоновских диалогов — Сократа. В результате смены установки в Академии получила развитие практика разработки аргументации «за» и «против» на любую заданную тему, а также введение принципа воздержания от суждения и скептический отказ от платонического представления о познаваемости объективной истины. Так, с Аркесилая началась история скептической Академии, делящаяся на два периода: | |||

*# '''Средняя, или Вторая Академия''' (от Аркесилая до Лакида) | |||

*# '''Новая, или Третья Академия''' (от Карнеада до Филона из Ларисы) | |||

Своими корнями скептическая Академия была связана с Платоном, однако философские позиции ее представителей противоречили базовым установкам Платона, и их следует рассматривать в контексте истории античного скептицизма. | |||

В среднем платонизме был завершен процесс теологизации учения о началах. В развитом платониками учении о первоначале прослеживаются 2 взаимосвязанных и тесно переплетающихся друг с другом подхода. Пифагоризирующий подход предполагал интерпретацию первоначала как единого, обостренное внимание к противоположности единого («монады», понятой как божество) и многого («неопределенной двоицы», понятой как материя), дуалистическое противопоставление на всех бытийных уровнях принципов единства и множественности. Подход предполагал выстраивание многоуровневой иерархии, на вершине которой находятся божественный ум, высшая причина и цель, движущая все прочие интеллектуальные и материальные сущности и тем самым правящая всем космосом. Основной задачей средник платоников было построение непротиворечивого учения о первоначале одновременно как о едином и как об уме, а также объяснение его отношения к многому. | |||

В среднем платонизме подробную разработку получило учение о населяющих небесный мир высших существах: богах и [[даймоны|даймонах]]. Богов средние платоники соотносили с небесными телами ([[Солнце (в магии)|Солнцем]], звездами и [[Планеты (в магии)|планетами]]). Считалось, что боги живут блаженной жизнью, поэтому не могут и не желают напрямую участвовать в делах земного мира. Область между [[Луна (в магии)|Луной]] и Землей считалась населенной даймонами, средние платоники полагали, что они обитают на [[Луна|Луне]], и лишь на время появляются в земном мире. Платоники развивали учение о том, что к каждому человеку приставлен благой даймон, который наблюдает за его мыслями и поступками, давая благие советы, а после смерти выступает свидетелем на суде над человеческой душой. | |||

Предметом постоянного внимания Средних платоников стал вопрос о наличии у человека свободы выбора и о соотношении свободы с правящей миром необходимостью. Платоники учили о свободе выбора, ограниченной различными внешними обстоятельствами. В любой ситуации человек может сделать выбор между некоторыми открытыми для него возможностями, однако ни сами эти возможности, ни последствия выбора от него не зависят: они определяются божественной волей, необходимостью или случаем. | |||

==Неоплатонизм== | |||

[[Файл:Plotinsuchenikami.jpg|thumb|200px|right|<center>'''Плотин с учениками'''</center>]] | |||

Заключительным этапом развития античного платонизма стал неоплатонизм, который берет свое начало в оригинальной философской системе, созданной Плотином в ходе творческого переосмысления предшествующей платонической традиции и античного философствования. Важнейшими чертами неоплатонизма являются: | |||

*признание единого всеобщего первоначала безусловно трансцендентным, превышающим бытие и познание | |||

*отождествление первоначала с Единым и Благом | |||

*проведение строгого различия между Единым и Умом | |||

*выделение трех взаимосвязанных божественных ипостасей: Единого, Ума и Мировой Души | |||

*детальная разработка учения о многоуровневой организации сверхчувственной реальности, последовательно возникающей в результате исхождения сущего из Единого | |||

История неоплатонизма принято делить на 3 периода: | |||

*# '''Римский неоплатонизм''' (III в.), охватывающий творчество Плотина и его ближайших учеников — Амелия Гентилиана, Порфирия, Аммония Саккаса. Неоплатонизм этого периода ставит главной задачей практическую мистику, теургию и мантику, систематизирует античную мифологию, большее внимание обращая на религиозно-[[Магия|магическую]] практику, изъясняет сущность и методы пророчества, чудотворения, ведовства, оракулов, мистерий, [[Астрология|астрологии]], экстатического восхождения в сверхчувственный мир. | |||

*# '''Сирийский неоплатонизм''' (IV в.), совпадающий по времени с существованием Сирийской и Пергамской школ, представителями которых основывались на учении [[Ямвлих|Ямвлиха]]. Наиболее известными представителями школы были: Дексипп, Сопатр, Теодор Асинский, Ямвлих. Школу основывает Ямвлих, ученик Порфирия. Важное значение придавалось истолкованию священных текстов и религиозной практике, которая трактовалась как теургия. Был составлен канон из 12 диалогов Платона, помимо которых изучались пифагорейские и аристотелевские тексты. | |||

*# '''Афино-александрийский неоплатонизм''' (V — VI вв.), связанный с неоплатоническими школами в Афинах и Александрии. К этому периоду относится философская активность Плутарха Афинского, Гиерокла, Прокла, Дамаския. | |||

==Платонизм в средние века== | |||

Интерес к концептуальной стороне платоновской философии был пробужден на итальянской почве авторитетным греческим ученым и философом-платоником [[Плифон, Гемист|Георгием Гемистом Плифоном]], который в Византии основал платоническую школу, а в Италии параллельно своей деятельности на Ферраро-Флорентийском соборе читал лекции о платоновской философии (1438 — 1439). Плифон был инициатором впоследствии усвоенного флорентийским платонизмом мифа о единой «древней теологии», восходящей к [[зороастризм|Зороастру]], [[Гермес Трисмегист|Гермесу Трисмегисту]], [[Орфей|Орфею]] и [[Пифагор|Пифагору]] — теологии, вершиной которой является учение [[Платон|Платона]]. | |||

[[Файл:plifon.jpg|thumb|200px|right|<center>'''Предполагаемый портрет Георгия Гемиста Плифона работы Кристофано дель Альтиссимо, 1570-е годы'''</center>]] | |||

Платоновскую философию он трактовал через призму неоплатонизма, а неоплатоников рассматривал как прилежных толкователей [[Платон|Платона]]. | |||

В его сочинении «Законы» (Nómoi), опубликованном посмертно (в 1452 или 1454 году) и сожженном по повелению константинопольского патриарха Геннадия Схолария, содержался масштабный проект основания нового религиозного культа — возврата к «первоначальной религии», последовательно неоплатонической и [[неоязычество|неоязыческой]]. Плифон также стоял у истоков дискуссий о сравнительных преимуществах учений Платона и Аристотеля, считая первого во всем превосходящим последнего. | |||

В полемике сторонников Платона и аристотелианцев в пользу аристотелизма высказывался эмигрировавший в Италию грек Георгий Трапезундский, который придал спору политический характер: обвиняя итальянских защитников Платона в составлении заговора против Святого Престола, целью которого якобы являлось низвержение католицизма и возврат к переосмысленному в платоническом духе язычеству. Отвечая Георгию, ученик Плифона Виссарион Никейский пытался примирить учения Платона и Аристотеля в лоне христианства. Он защищал философию Платона на том основании, что она предвосхитила христианское вероучение; также он утверждал, что во всех сферах, кроме естественных наук, она превосходит философию Аристотеля («Клеветнику Платона», In Calumniatorem Platonis, 1462). После падения Константинополя еще одним проводником платонического влияния в Италии стал Джованни Аргиропуло. Согласно дошедшим до наших дней свидетельствам, во время своего пребывания во Флоренции он посвящал дневные часы разбору сочинений Аристотеля на публичных лекциях во флорентийском университете, а вечерние — домашним беседам «о божественном Платоне» в кругу избранных учеников. | |||

Кульминацией истории платонизма стала переводческая и комментаторская деятельность [[Фичино, Марсилио|Марсилио Фичино]]. С его именем связывается основание Флорентийской платоновской академии. Фичино вел обширную переводческую деятельность: перевел на латынь все известные в его время труды [[Платон|Платона]] (l-e изд. в 1484), [[Плотин|Плотина]] (l-e изд. в 1492), тексты [[Герметический корпус|Герметического корпуса]], многочисленные работы неоплатоников — [[Порфирий|Порфирия]], Ямвлиха, [[Прокл|Прокла]], сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита. Большая часть его собственных работ носит экзегетический характер, его комментарии к Платону и Плотину широко использовались в последующей философской традиции. | |||

Фичино перенял у Плифона и развил историософское представление, согласно которому учение Платона выступает вершиной [[Эзотеризм|эзотерической]] традиции «древней теологии» (prisca theologia), объединяющей учения [[Зороастр|Зороастра]], [[Гермес Трисмегист|Гермеса]], [[Орфизм|Орфея]] и [[Пифагор|Пифагора]]. Платонизирующее философствование у Фичино объединяется с религиозным священнодействием, с магическими практиками [[герметизм|герметического образца]], а также с [[теургия|теургически]] интерпретированной музыкой — «благочестивая философия» сама оказывается частью откровения и разделом священной [[Магия|магии]]. | |||

[[Файл:Gozzoli .jpg|мини|thumb|300px|right|<center>'''Козимо Медичи, Плифон, Фичино и другие на фреске «Шествие волхвов», Беноццо Гоццоли'''</center>]] | |||

В своем главном труде «Платоновское богословие о бессмертии душ» (Theologia platonica de immortalitate animorum, 1482), в значительной степени следующем схоластической традиции, Фичино обосновывает отсутствие противоречий между христианством и платонической философией. В учении о бессмертии души он дает христианскую адаптацию неоплатонических категорий, хотя в нем присутствуют и патристические и схоластические элементы. Неразрушимость души следует из ее центра, положения в онтологической иерархии — ниже Бога и [[ангелы|ангелов]], но выше тела и тех энергий, которыми обеспечивается движение во вселенной. Душа необходима для опосредования двух соседних членов — ангельского бытия и энергий движения. Если бы душа могла погибнуть, то распалась бы и вся иерархия. Из центрa, положения души в космосе Фичино выводит метафизическое подтверждение достоинства человека. [[Микрокосм]] и [[макрокосм]], человеческая душа и [[мировая душа]] могут воздействовать друг на друга через симметрию естественных соответствий, и человек исполняет свое вечное предназначение в космосе, уготованное ему Богом. | |||

Джованни Пико делла Мирандола, в юности бывший слушателем Падуанского университета и убежденным аристотеликом, начал изучать философию платонизма под влиянием Фичино и интеллектуалов его круга. Мышление Пико носит ярко выраженный эклектический характер, но все же можно говорить о платонизме как о ядре его философских построений. В своем «Комментарии к “Канцоне о любви” Джироламо Бенивъени» (Commento sopra una canzone clamore di Girolamo Benivieni, 486) Пико полемизировал с Фичино и, обнаруживая существенное схоластическое влияние, выстраивал собственную версию платонической философии. | |||

Особняком в истории платонизма стоит кардинал Николай Кузанский, не имевший явных предшественников и последователей. Его оригинальная философская доктрина отмечена чертами эклектики, с преобладанием платонических элементов. Платонизм Николая Кузанского сформировался не только под влиянием идей самого Платона, но под воздействием широкого круга платонически ориентированных мыслителей античности и Средневековья — [[Плотин|Плотина]], [[Прокл|Прокла]], Августина, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Скота Эриугены, Мейстера Экхарта. Собрав в личной библиотеке значительное число платонических сочинений, Николай Кузанский оказался первым, кто смог отнести их к единой традиции. | |||

В 1577 Франческо Патрици была вверена специально созданная в Феррарском университете кафедра платонической философии, которую он занимал на протяжении 14 лет. Его приверженность к философии Платона и полемическое отношение к аристотелизму позволило ему в посвящении своего труда папе Григорию XIV утверждать, что лишь платоновская философия является истинно благочестивой и согласной с христианским вероучением, и объявить аристотелизм вредоносным для христианской религии, а факт его господства в учебных заведениях — абсурдом. | |||

[[Файл:Giordano-bruno.webp|мини|thumb|300px|right|<center>'''Джордано Бруно'''</center>]] | |||

В творчестве [[Бруно, Джордано|Джордано Бруно]], испытавшего влияние, как флорентийских платоников, так и Николая Кузанского, платонизм сочетался с другими доктринами. Как и флорентийские платоники, Бруно симпатизировал традиции [[герметизм|герметизма]]. Платоническое влияние, прежде всего, очевидно в учении Бруно о Едином как верховном начале и о мировой душе как силе, движущей и одухотворяющей вселенную, а также в его концепции любви. По всей очевидности, платонический язык был для Бруно лишь одним из средств самовыражения, о чем говорит критика некоторых платонических идей в ряде его сочинений. В качестве наиболее цельной платонической концепции в текстах Бруно можно выделить доктрину платонической любви, развиваемую в его трактате «О героическом энтузиазме» (De gli eroici furori, 1585), который является вершиной ренессансной традиции платонических сочинений о любви. В нем множество тем и мотивов, общих для такого рода литературы: метафорика света и [[огонь|огня]], неоплатоническая онтологическая иерархия, восхождение по ступеням любви, трактовка человека как [[микрокосм|микрокосма]], истолкование плоти как темницы души, описание преображающего воздействия любви. | |||

Идеи платонизма получили хождение и за пределами Италии. Во Франции роль в распространении интереса к платонической философии принадлежала Симфорьену Шампъе, который изложил в своих сочинениях учение Фичино на французском языке. При дворе Маргариты Наваррской платоновские диалоги переводили и комментировали Луи Леруа и Антуан Эроэ. Проводником влияния итальянского гуманизма и, в частности, флорентийского П. в Англии кон. 15 — нач. 16 в. был церковный деятель и ученый Джон Колет. В комментарии к приписываемому Дионисию Ареопагиту сочинению «О божественной иерархии» и в др. трудах он демонстрировал влияние Фичино и Джованни Пико. Идеи П. можно найти и в сочинениях крупнейшего английского гуманиста Томаса Мора, особенно в его «Утопии». | |||

Концепция платонической любви оказала влияние на итальянскую, а затем и в целом европейскую поэзию, существенно обогатив традицию петраркизма. Идеи платонизма воплотились в поэтическом творчестве Лоренцо Медичи, Анджело Полициано, Джироламо Бенивьени, Пьетро Бембо, Эдмунда Спенсера, Мориса Сева, поэтов «Плеяды» — Пьера де Ронсара и Жоашена Дю Белле. Отдельные явления поэзии предшествующих эпох — стихи Данте, Франческо Петрарки, Гвидо Кавальканти — воспринимались и истолковывались сквозь призму платонических идей. В XVI веке платоническая философия и культ возвышенной любви легли в основу «Книги о придворном» Бальдассаре Кастилъоне, а также «Азоланских бесед» Пьетро Бембо, трактатов Марио Эквиколы и Леона Эбрео. Позже Торквато Тассо в рассуждениях о любви воспроизведет фичинианскую доктрину, хотя в его поэтических произведениях любовь чаще предстает в ее земной, чувственной ипостаси. Рецепция идей П. прослеживается в живописи и иконографии XVI — XVI вв.: в творчестве Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонарротти, Рафаэля Санти. | |||

==Библиография== | |||

* Гиляров А.Н. Платонизм как основание современного мировозрения в связи с вопросом о задачах и судьбе философии. М. Тип.Э.Лисснера и Ю.Романа. 1887. | |||

* Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. Cпб. СПбГУ. 1996. | |||

* Гончаров И.А. Практические основания истины в античном платонизме. Сыктывкар. СыктГУ. 1998. | |||

* Шичалин Ю. А. История античного платонизма в институциональном аспекте. Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина. 2000. | |||

* Платон: pro et contra: Платоническая традиция в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. Серия: Русский путь. Санкт-Петербург. Издательство РХГИ. 2001. | |||

* Тихолаз А.Г. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков. К.: ВиРА «Инсайт», 2003. | |||

* Диллон Дж. Наследники Платона. — СПб.: СПбГУ. 2005. | |||

* Абдуллаев Е.В. Идеи Платона между Элладой и Согдианой. Серия:Античная библиотека. СПб Алетейя. 2007. | |||

* Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. Серия `Слово о сущем`. СПб. Наука. СПИФ. 2009. | |||

* Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля. Перевод и комментарий XIII-й и XIV-й книги `Метафизики` Аристотеля. Серия: Философские технологии: философия. М. Академический проект. 2011. | |||

* Платоновский сборник. В 2-х томах. Ред.: И.А. Протопопова, О.В. Алиева, А.В. Гараджа, А.А. Глухов, А.В. Михайловский, Р.В. Светлов. М.–СПб., РГГУ–РХГА, 2014. | |||

* Рейнхардт К. Мифы Платона / пер. с нем. И.П. Стебловой. Санкт-Петербург. Издательство «Владимир Даль». 2019. | |||

* Афонасин Е., Афонасина А., Диллон Дж. Философская история Платоновской Академии. Тексты и исследования Серия: Античные исследования Санкт-Петербург. РХГА. 2022. | |||

[[Категория:Эзотерика]] | [[Категория:Эзотерика]] | ||

Текущая версия от 15:14, 15 февраля 2024

Платонизм — религиозно-философское учение древнегреческого философа Платона и его последователей (платоников). Платонизм — обобщающее обозначение философских школ и направлений. Современные исследования делят платонизм на следующие стадии развития: «древняя академия» (от Платона до Кратета Афинского) и «младшая академия» (от Аркесилая до Филона из Ларисы), средний платонизм и неоплатонизм.

Понятие и периодизация

Поскольку процесс интерпретации идей и текстов Платона продолжается до настоящего времени, то, в широком смысле, платонизм является живой и развивающейся философской традией. В более узком смысле под платонизмом понимают совокупность исторических форм, в которых учение Платона существовало при его последующем осмыслении и дальнейшем развитии в античной философии. Рассматриваемый с этой точки зрения платонизм именуется античным (принадлежавших к этому направлению философов начиная с эпохи эллинизма называют «платониками»). В античном платонизме выделяют три периода:

- Академический платонизм (сер. IV в. до н.э. — сер. III до н.э.), который связан с философской деятельностью Платоновской Академии на раннем этапе ее существования (Первая или Древняя Академия)

- Средний Платонизм (2-я пол. I в. до н.э. — сер. III в. н.э.), от возрождения догматического платонизма в лекциях Антиоха Аскалонского до формирования школы Плотина

- Неоплатонизм (сер. III в. н.э. — VI в. н.э.), от Плотина до закрытия философских школ в Византии

Академический платонизм

В 80-е гг. IV в. до н.э. вокруг Платона сложился кружок единомышленников, который вскоре перерос в Платоновскую школу — Академию. После смерти Платона в 348/7 г. до н.э. Академию возглавил его племянник Спевсипп, который занимался разработкой логики и этики, был автором 29 сочинений. В это же время Афины покинули два других ученика Платона, Аристотель и Ксенократ. Преемником Спевсиппа после его смерти был назначен Ксенократ, который проявлял большее внимание к сохранению концепций Платона, встраивая их в складывающуюся в результате его трудов в догматическую платоническую систему. Следствием этого стало начало интеллектуального соперничества между платониками и последователями Аристотеля (перипатетиками). Ксенократ возглавлял Академию около 25 лет, и по праву считается наиболее значительным представителем ранней платонической традиции, а его учение — образцовым платонизмом.

После кончины Ксенократа руководство Академией перешло к платоникам 2-го поколения, не знавших Платона. Первым из них стал ученик Ксенократа Полемон, который отличался твердостью характера, умеренностью и невозмутимостью. При Полемоне в Академии внимание уделялось теоретической и практической этике. Последним руководителем догматической Академии после смерти Полемона стал его ученик Кратет (не следует путать с киником Кратетом из Фив).

Упадок академического платонизма был связан и с переходом ее на скептические позиции, и с отказом от изложения положительного учения Платона, и с развитием и распространением стоицизма, вобравшего в себя многие элементы платонизма.

Сочинения представителей академической школы не сохранились, поэтому их взгляды известны лишь из сочинений других авторов, где предлагаются пересказы и интерпретации. Самым ранним источником считаются сочинения Аристотеля, однако из его трудов можно лишь заключить, что он ведет речь о неких последователях Платона, что не может рассматриваться как нечто незыблемое.

В академическом платонизме закрепилось учение о 2 высших началах — начале единства и порядка, которое именовалось как «единое», и начале множественности и неопределенности, которое называли «большим и малым», то есть способным к увеличению и уменьшению.

Противоречивость источников не позволяет установить, существовало ли в раннем платонизме учение о превосходящем бытие едином, но есть основания полагать, что единое рассматривалось не просто как высший числовой принцип, но и как начало всякого бытийного единства, противопоставляя «самому по себе единому» неопределенную дочисловую множественность. Противостояние и взаимодействие единства и множественности далее проецировалось на 2 основных бытийных уровня: идеальный сверхчувственный мир и материальный чувственный мир. О религиозных взглядах представителей Древней Академии сохранились обрывочные сведения. Основной тенденцией было дуалистическое противопоставление богов и людей.

Особое положение занимал верховный бог-демиург, который рассматривался как сверхличное единое начало всего сущего. Какого-либо четкого и общепринятого учения о нем в раннем платонизме выработано не было, но некоторые платоники склонны отождествлять его с единым или с умом. Остальные боги понимались как правители, которым подчинены определенные области космоса, в качестве таковых они способны оказывать влияние на людей и определять их судьбу. Ксенократу приписывают различение между «огненными» олимпийскими богами, которые тождественны звездам, и титаническими богами, которые управляют землей, а также учение о населяющих подлунную сферу невидимых даймонах — эти даймоны отождествлялись с пребывающими вне тел высшими частями душ, то есть разумных начал.

Средний платонизм

После Кратета руководителем был Аркесилай, который предложил вернуться к методам и интересам главного персонажа платоновских диалогов — Сократа. В результате смены установки в Академии получила развитие практика разработки аргументации «за» и «против» на любую заданную тему, а также введение принципа воздержания от суждения и скептический отказ от платонического представления о познаваемости объективной истины. Так, с Аркесилая началась история скептической Академии, делящаяся на два периода:

- Средняя, или Вторая Академия (от Аркесилая до Лакида)

- Новая, или Третья Академия (от Карнеада до Филона из Ларисы)

Своими корнями скептическая Академия была связана с Платоном, однако философские позиции ее представителей противоречили базовым установкам Платона, и их следует рассматривать в контексте истории античного скептицизма.

В среднем платонизме был завершен процесс теологизации учения о началах. В развитом платониками учении о первоначале прослеживаются 2 взаимосвязанных и тесно переплетающихся друг с другом подхода. Пифагоризирующий подход предполагал интерпретацию первоначала как единого, обостренное внимание к противоположности единого («монады», понятой как божество) и многого («неопределенной двоицы», понятой как материя), дуалистическое противопоставление на всех бытийных уровнях принципов единства и множественности. Подход предполагал выстраивание многоуровневой иерархии, на вершине которой находятся божественный ум, высшая причина и цель, движущая все прочие интеллектуальные и материальные сущности и тем самым правящая всем космосом. Основной задачей средник платоников было построение непротиворечивого учения о первоначале одновременно как о едином и как об уме, а также объяснение его отношения к многому.

В среднем платонизме подробную разработку получило учение о населяющих небесный мир высших существах: богах и даймонах. Богов средние платоники соотносили с небесными телами (Солнцем, звездами и планетами). Считалось, что боги живут блаженной жизнью, поэтому не могут и не желают напрямую участвовать в делах земного мира. Область между Луной и Землей считалась населенной даймонами, средние платоники полагали, что они обитают на Луне, и лишь на время появляются в земном мире. Платоники развивали учение о том, что к каждому человеку приставлен благой даймон, который наблюдает за его мыслями и поступками, давая благие советы, а после смерти выступает свидетелем на суде над человеческой душой.

Предметом постоянного внимания Средних платоников стал вопрос о наличии у человека свободы выбора и о соотношении свободы с правящей миром необходимостью. Платоники учили о свободе выбора, ограниченной различными внешними обстоятельствами. В любой ситуации человек может сделать выбор между некоторыми открытыми для него возможностями, однако ни сами эти возможности, ни последствия выбора от него не зависят: они определяются божественной волей, необходимостью или случаем.

Неоплатонизм

Заключительным этапом развития античного платонизма стал неоплатонизм, который берет свое начало в оригинальной философской системе, созданной Плотином в ходе творческого переосмысления предшествующей платонической традиции и античного философствования. Важнейшими чертами неоплатонизма являются:

- признание единого всеобщего первоначала безусловно трансцендентным, превышающим бытие и познание

- отождествление первоначала с Единым и Благом

- проведение строгого различия между Единым и Умом

- выделение трех взаимосвязанных божественных ипостасей: Единого, Ума и Мировой Души

- детальная разработка учения о многоуровневой организации сверхчувственной реальности, последовательно возникающей в результате исхождения сущего из Единого

История неоплатонизма принято делить на 3 периода:

- Римский неоплатонизм (III в.), охватывающий творчество Плотина и его ближайших учеников — Амелия Гентилиана, Порфирия, Аммония Саккаса. Неоплатонизм этого периода ставит главной задачей практическую мистику, теургию и мантику, систематизирует античную мифологию, большее внимание обращая на религиозно-магическую практику, изъясняет сущность и методы пророчества, чудотворения, ведовства, оракулов, мистерий, астрологии, экстатического восхождения в сверхчувственный мир.

- Сирийский неоплатонизм (IV в.), совпадающий по времени с существованием Сирийской и Пергамской школ, представителями которых основывались на учении Ямвлиха. Наиболее известными представителями школы были: Дексипп, Сопатр, Теодор Асинский, Ямвлих. Школу основывает Ямвлих, ученик Порфирия. Важное значение придавалось истолкованию священных текстов и религиозной практике, которая трактовалась как теургия. Был составлен канон из 12 диалогов Платона, помимо которых изучались пифагорейские и аристотелевские тексты.

- Афино-александрийский неоплатонизм (V — VI вв.), связанный с неоплатоническими школами в Афинах и Александрии. К этому периоду относится философская активность Плутарха Афинского, Гиерокла, Прокла, Дамаския.

Платонизм в средние века

Интерес к концептуальной стороне платоновской философии был пробужден на итальянской почве авторитетным греческим ученым и философом-платоником Георгием Гемистом Плифоном, который в Византии основал платоническую школу, а в Италии параллельно своей деятельности на Ферраро-Флорентийском соборе читал лекции о платоновской философии (1438 — 1439). Плифон был инициатором впоследствии усвоенного флорентийским платонизмом мифа о единой «древней теологии», восходящей к Зороастру, Гермесу Трисмегисту, Орфею и Пифагору — теологии, вершиной которой является учение Платона.

Платоновскую философию он трактовал через призму неоплатонизма, а неоплатоников рассматривал как прилежных толкователей Платона. В его сочинении «Законы» (Nómoi), опубликованном посмертно (в 1452 или 1454 году) и сожженном по повелению константинопольского патриарха Геннадия Схолария, содержался масштабный проект основания нового религиозного культа — возврата к «первоначальной религии», последовательно неоплатонической и неоязыческой. Плифон также стоял у истоков дискуссий о сравнительных преимуществах учений Платона и Аристотеля, считая первого во всем превосходящим последнего.

В полемике сторонников Платона и аристотелианцев в пользу аристотелизма высказывался эмигрировавший в Италию грек Георгий Трапезундский, который придал спору политический характер: обвиняя итальянских защитников Платона в составлении заговора против Святого Престола, целью которого якобы являлось низвержение католицизма и возврат к переосмысленному в платоническом духе язычеству. Отвечая Георгию, ученик Плифона Виссарион Никейский пытался примирить учения Платона и Аристотеля в лоне христианства. Он защищал философию Платона на том основании, что она предвосхитила христианское вероучение; также он утверждал, что во всех сферах, кроме естественных наук, она превосходит философию Аристотеля («Клеветнику Платона», In Calumniatorem Platonis, 1462). После падения Константинополя еще одним проводником платонического влияния в Италии стал Джованни Аргиропуло. Согласно дошедшим до наших дней свидетельствам, во время своего пребывания во Флоренции он посвящал дневные часы разбору сочинений Аристотеля на публичных лекциях во флорентийском университете, а вечерние — домашним беседам «о божественном Платоне» в кругу избранных учеников.

Кульминацией истории платонизма стала переводческая и комментаторская деятельность Марсилио Фичино. С его именем связывается основание Флорентийской платоновской академии. Фичино вел обширную переводческую деятельность: перевел на латынь все известные в его время труды Платона (l-e изд. в 1484), Плотина (l-e изд. в 1492), тексты Герметического корпуса, многочисленные работы неоплатоников — Порфирия, Ямвлиха, Прокла, сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита. Большая часть его собственных работ носит экзегетический характер, его комментарии к Платону и Плотину широко использовались в последующей философской традиции.

Фичино перенял у Плифона и развил историософское представление, согласно которому учение Платона выступает вершиной эзотерической традиции «древней теологии» (prisca theologia), объединяющей учения Зороастра, Гермеса, Орфея и Пифагора. Платонизирующее философствование у Фичино объединяется с религиозным священнодействием, с магическими практиками герметического образца, а также с теургически интерпретированной музыкой — «благочестивая философия» сама оказывается частью откровения и разделом священной магии.

В своем главном труде «Платоновское богословие о бессмертии душ» (Theologia platonica de immortalitate animorum, 1482), в значительной степени следующем схоластической традиции, Фичино обосновывает отсутствие противоречий между христианством и платонической философией. В учении о бессмертии души он дает христианскую адаптацию неоплатонических категорий, хотя в нем присутствуют и патристические и схоластические элементы. Неразрушимость души следует из ее центра, положения в онтологической иерархии — ниже Бога и ангелов, но выше тела и тех энергий, которыми обеспечивается движение во вселенной. Душа необходима для опосредования двух соседних членов — ангельского бытия и энергий движения. Если бы душа могла погибнуть, то распалась бы и вся иерархия. Из центрa, положения души в космосе Фичино выводит метафизическое подтверждение достоинства человека. Микрокосм и макрокосм, человеческая душа и мировая душа могут воздействовать друг на друга через симметрию естественных соответствий, и человек исполняет свое вечное предназначение в космосе, уготованное ему Богом.

Джованни Пико делла Мирандола, в юности бывший слушателем Падуанского университета и убежденным аристотеликом, начал изучать философию платонизма под влиянием Фичино и интеллектуалов его круга. Мышление Пико носит ярко выраженный эклектический характер, но все же можно говорить о платонизме как о ядре его философских построений. В своем «Комментарии к “Канцоне о любви” Джироламо Бенивъени» (Commento sopra una canzone clamore di Girolamo Benivieni, 486) Пико полемизировал с Фичино и, обнаруживая существенное схоластическое влияние, выстраивал собственную версию платонической философии.

Особняком в истории платонизма стоит кардинал Николай Кузанский, не имевший явных предшественников и последователей. Его оригинальная философская доктрина отмечена чертами эклектики, с преобладанием платонических элементов. Платонизм Николая Кузанского сформировался не только под влиянием идей самого Платона, но под воздействием широкого круга платонически ориентированных мыслителей античности и Средневековья — Плотина, Прокла, Августина, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Скота Эриугены, Мейстера Экхарта. Собрав в личной библиотеке значительное число платонических сочинений, Николай Кузанский оказался первым, кто смог отнести их к единой традиции.

В 1577 Франческо Патрици была вверена специально созданная в Феррарском университете кафедра платонической философии, которую он занимал на протяжении 14 лет. Его приверженность к философии Платона и полемическое отношение к аристотелизму позволило ему в посвящении своего труда папе Григорию XIV утверждать, что лишь платоновская философия является истинно благочестивой и согласной с христианским вероучением, и объявить аристотелизм вредоносным для христианской религии, а факт его господства в учебных заведениях — абсурдом.

В творчестве Джордано Бруно, испытавшего влияние, как флорентийских платоников, так и Николая Кузанского, платонизм сочетался с другими доктринами. Как и флорентийские платоники, Бруно симпатизировал традиции герметизма. Платоническое влияние, прежде всего, очевидно в учении Бруно о Едином как верховном начале и о мировой душе как силе, движущей и одухотворяющей вселенную, а также в его концепции любви. По всей очевидности, платонический язык был для Бруно лишь одним из средств самовыражения, о чем говорит критика некоторых платонических идей в ряде его сочинений. В качестве наиболее цельной платонической концепции в текстах Бруно можно выделить доктрину платонической любви, развиваемую в его трактате «О героическом энтузиазме» (De gli eroici furori, 1585), который является вершиной ренессансной традиции платонических сочинений о любви. В нем множество тем и мотивов, общих для такого рода литературы: метафорика света и огня, неоплатоническая онтологическая иерархия, восхождение по ступеням любви, трактовка человека как микрокосма, истолкование плоти как темницы души, описание преображающего воздействия любви.

Идеи платонизма получили хождение и за пределами Италии. Во Франции роль в распространении интереса к платонической философии принадлежала Симфорьену Шампъе, который изложил в своих сочинениях учение Фичино на французском языке. При дворе Маргариты Наваррской платоновские диалоги переводили и комментировали Луи Леруа и Антуан Эроэ. Проводником влияния итальянского гуманизма и, в частности, флорентийского П. в Англии кон. 15 — нач. 16 в. был церковный деятель и ученый Джон Колет. В комментарии к приписываемому Дионисию Ареопагиту сочинению «О божественной иерархии» и в др. трудах он демонстрировал влияние Фичино и Джованни Пико. Идеи П. можно найти и в сочинениях крупнейшего английского гуманиста Томаса Мора, особенно в его «Утопии».

Концепция платонической любви оказала влияние на итальянскую, а затем и в целом европейскую поэзию, существенно обогатив традицию петраркизма. Идеи платонизма воплотились в поэтическом творчестве Лоренцо Медичи, Анджело Полициано, Джироламо Бенивьени, Пьетро Бембо, Эдмунда Спенсера, Мориса Сева, поэтов «Плеяды» — Пьера де Ронсара и Жоашена Дю Белле. Отдельные явления поэзии предшествующих эпох — стихи Данте, Франческо Петрарки, Гвидо Кавальканти — воспринимались и истолковывались сквозь призму платонических идей. В XVI веке платоническая философия и культ возвышенной любви легли в основу «Книги о придворном» Бальдассаре Кастилъоне, а также «Азоланских бесед» Пьетро Бембо, трактатов Марио Эквиколы и Леона Эбрео. Позже Торквато Тассо в рассуждениях о любви воспроизведет фичинианскую доктрину, хотя в его поэтических произведениях любовь чаще предстает в ее земной, чувственной ипостаси. Рецепция идей П. прослеживается в живописи и иконографии XVI — XVI вв.: в творчестве Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонарротти, Рафаэля Санти.

Библиография

- Гиляров А.Н. Платонизм как основание современного мировозрения в связи с вопросом о задачах и судьбе философии. М. Тип.Э.Лисснера и Ю.Романа. 1887.

- Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. Cпб. СПбГУ. 1996.

- Гончаров И.А. Практические основания истины в античном платонизме. Сыктывкар. СыктГУ. 1998.

- Шичалин Ю. А. История античного платонизма в институциональном аспекте. Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина. 2000.

- Платон: pro et contra: Платоническая традиция в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. Серия: Русский путь. Санкт-Петербург. Издательство РХГИ. 2001.

- Тихолаз А.Г. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков. К.: ВиРА «Инсайт», 2003.

- Диллон Дж. Наследники Платона. — СПб.: СПбГУ. 2005.

- Абдуллаев Е.В. Идеи Платона между Элладой и Согдианой. Серия:Античная библиотека. СПб Алетейя. 2007.

- Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. Серия `Слово о сущем`. СПб. Наука. СПИФ. 2009.

- Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля. Перевод и комментарий XIII-й и XIV-й книги `Метафизики` Аристотеля. Серия: Философские технологии: философия. М. Академический проект. 2011.

- Платоновский сборник. В 2-х томах. Ред.: И.А. Протопопова, О.В. Алиева, А.В. Гараджа, А.А. Глухов, А.В. Михайловский, Р.В. Светлов. М.–СПб., РГГУ–РХГА, 2014.

- Рейнхардт К. Мифы Платона / пер. с нем. И.П. Стебловой. Санкт-Петербург. Издательство «Владимир Даль». 2019.

- Афонасин Е., Афонасина А., Диллон Дж. Философская история Платоновской Академии. Тексты и исследования Серия: Античные исследования Санкт-Петербург. РХГА. 2022.