Каин: различия между версиями

Нет описания правки |

Нет описания правки |

||

| Строка 1673: | Строка 1673: | ||

== Каин в Таро Тота == | == Каин в Таро Тота == | ||

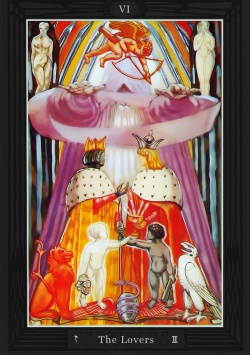

[[File:06---Lovers.jpg|thumb|250px|right|<center>''' Аркан VI («Влюбленные»).'''</center>]] | [[File:06---Lovers.jpg|thumb|250px|right|<center>''' Аркан VI («Влюбленные»).'''</center>]] | ||

В [[Таро Тота]] | В [[Таро Тота]] Каин показан на карте [[Влюбленные]], (англ. Lovers); Старший аркан (Ату) VI.Аркан VI («Влюбленные»).''' | ||

В центре этой карты стоит Каин; в правой руке его — Молот Тора, которым он убил своего брата, и молот этот влажен от крови жертвы. Ладонь его левой руки раскрыта в знак невиновности. По правую руку от Каина — его мать Ева, которую обвивает змей с раскрытым капюшоном; по левую руку — женщина, подобная индийской Кали, но гораздо более соблазнительная. Впрочем, я узнаю в ней [[Лилит]]. А над головой его — Великий Знак Стрелы, направленный острием вниз, но пронзающий сердце ребенка. Этот Ребенок — еще и Авель. Значение данной части композиции неясно, но правильный рисунок этой карты Таро именно таков[[Алфавит Стрел#Примечания|[3]]]. | В центре этой карты стоит Каин; в правой руке его — Молот Тора, которым он убил своего брата, и молот этот влажен от крови жертвы. Ладонь его левой руки раскрыта в знак невиновности. По правую руку от Каина — его мать Ева, которую обвивает змей с раскрытым капюшоном; по левую руку — женщина, подобная индийской Кали, но гораздо более соблазнительная. Впрочем, я узнаю в ней [[Лилит]]. А над головой его — Великий Знак Стрелы, направленный острием вниз, но пронзающий сердце ребенка. Этот Ребенок — еще и [[Авель]]. Значение данной части композиции неясно, но правильный рисунок этой карты Таро именно таков[[Алфавит Стрел#Примечания|[3]]]. | ||

Момент про невиновность Каина намекает на то, что он с одной является орудием в руках Бога, поэтому в сердце Авеля направлена божественная стрела, ведь убивает его не Каин, а Бог. С другой же стороны, ''"Кровопролитие было необходимо, так как Бог не слышал детей Евы до тех пор, пока не пролилась кровь. Это внешняя религия; но все же Каин не говорил с Богом и не имел печати посвящения на челе своем, а потому все люди сторонились его, пока он не пролил кровь[[Алфавит Стрел#Примечания|[4]]]"''. Таким образом, кровопролитие является здесь своего рода молитвой - стрелой в уши богу, актом обращения к Богу, направления энергии жертвоприношения на контакт с божественностью. Также Кроули поясняет, что ''"существует и другое, даже более важное, соответствие этой карты. Лучник — это Отец ([[Йод]] [[Тетраграмматон]]а), а Человек — Сын ([[Вав]]). Женщины — [[Исида]] и Нефтида ([[Хе]] и Хе конечная); а всё в целом символизирует одну из формул наивысшей Магии, слишком сложную и изощренную, чтобы рассматривать ее в этих простых комментариях[[Алфавит Стрел#Примечания|[5]]]". | Момент про невиновность Каина намекает на то, что он с одной является орудием в руках Бога, поэтому в сердце Авеля направлена божественная стрела, ведь убивает его не Каин, а Бог. С другой же стороны, ''"Кровопролитие было необходимо, так как Бог не слышал детей Евы до тех пор, пока не пролилась кровь. Это внешняя религия; но все же Каин не говорил с Богом и не имел печати посвящения на челе своем, а потому все люди сторонились его, пока он не пролил кровь[[Алфавит Стрел#Примечания|[4]]]"''. Таким образом, кровопролитие является здесь своего рода молитвой - стрелой в уши богу, актом обращения к Богу, направления энергии жертвоприношения на контакт с божественностью. Также Кроули поясняет, что ''"существует и другое, даже более важное, соответствие этой карты. Лучник — это Отец ([[Йод]] [[Тетраграмматон]]а), а Человек — Сын ([[Вав]]). Женщины — [[Исида]] и Нефтида ([[Хе]] и Хе конечная); а всё в целом символизирует одну из формул наивысшей Магии, слишком сложную и изощренную, чтобы рассматривать ее в этих простых комментариях[[Алфавит Стрел#Примечания|[5]]]". | ||

Версия от 02:02, 29 июня 2021

В Книге Бытия Каин — первенец Адама и Евы, первый земледелец, убивший младшего брата Авеля из-за того, что Бог принял дары Авеля, его же — нет.

Во многих гностических преданиях Каин символизирует низший класс человеческих душ, «материальные сущности», являвшиеся сугубо тварными созданиями без какой бы то ни было искры Божественности. В некоторых даже утверждалось, будто Каин вовсе и не был сыном Адама; это ребенок Евы от Сатаны или другой подобной сущности, демиурга Иалдабаофа'. Данное представление было взято на вооружение движением за христианскую идентичность, современным расистским религиозным движением, представители которого утверждают, что люди небелой расы являются — через Каиново семя — потомками Сатаны, белая же раса происходит от третьего сына Адама, Сифа.

КАИН [евр. "р, qayin; греч. Кбаѵ; лат. Cain], первый сын Адама и Евы, родившийся у них после изгнания из рая (Быт 3. 24; 4. 1). К. в кн. Бытие. Этимология име ни Каин неясна. Слова Евы при рож дении К.: qânîtî Ts (Быт 4. 1; в сино дальном переводе: «приобрела я че ловека»), к-рые объясняют его зна чение, созвучны с именем Каин и представляют собой народную эти мологию его имени. Однако евр. ко рень qnh, от к-рого образован гла гол qânîtî, не может лежать в осно ве имени qayin. Чаще всего иссле дователи сопоставляют имя Каин с арам, и араб, словами со значени ем «кузнец» (арам, qêna 'äh / qenaytf, сир. qainâyâ; араб, qaynun; ср. имя родоначальника кузнецов в Быт 4. 22 — Тувалкаин ( tûbal qayin)). В ис тории К. и Авеля в Быт 4 много недосказанного, так что комментаК А И Н торы текста стремились дополнить недостающие в библейском повест вовании детали. Употребление Ys (человек, мужчи на, муж) в словах Евы (Быт 4. 1) применительно к новорожденному История Каина и Авеля. Миниатюра из Гомилий Иакова Коккиновафского. 2-я четв. XII в. (Vat. gr. 1162. Fol. 35v) беспрецедентно для Библии. Оно может быть объяснено как уникаль ностью ситуации (К,— первый ро дившийся на земле мужчина), так и скрытой отсылкой к Быт 2. 23, где Адам говорит о Еве, что «она будет называться женою, ибо взята от мужа». В этой связи более точ ный перевод глагола qânîtî (от кор ня qnh — приобретать и создавать — Быт 4. 1) — «я создала». Т. о., рож дение К. как бы восстанавливает смысловое равновесие: сперва от мужа (мужчины — те ’îs) взята жена (женщина — ’issäh); теперь, напро тив, женщина создает мужчину ( ’îs). Также упоминание в словах Евы Господа представляет сложность для комментаторов: qânîtî ’îs ’et-yhwh (букв.— «я создала мужчину с Гос подом»), Нек-рым аналогом может служить выражение «ходить с Бо гом» (или «перед Богом» в значении «вести праведную жизнь» — Быт 5. 22, 24; 6. 9). В кн. Бытие нередко о Боге говорится, что Он пребыва ет «с» человеком (Быт 21. 20; 26. 3, 24; 28. 15; 31. 3; 39. 2). Большинство комментаторов (Г. фон Рад, Г. Уэнем и Др.) понимают слова Евы следую щим образом: «я создала мужчину с помощью Господней» (см., напр.: Westermann. 1984. Vol. 1. P. 290-291). В пользу такой интерпретации го ворит и свидетельство Септуагинты (8ià той ѲеоО — Быт 4. 1), где пред лог ôià часто означает «с помощью». Дальнейшее повествование содер жит мотив, характерный для ВЗ: соперничество 2 братьев, моральное превосходство младшего над стар шим (старшими), угодность млад шего брата Богу. Ближайшими ана логами являются истории Измаила и Исаака, Исава и Иакова. Однако в случае с К. и Авелем угодность младшего брата Богу приводит не к его торжеству, а к его гибели. С т. зр. лит. критики рассказ о К. и об Авеле служит классическим примером хиазма (т. е. «перекрест ной» перестановки элементов в сле дующих друг за другом предложе ниях): «...она зачала, и родила Каи на... И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов зем ли дар Господу, и Авель также при нес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт 4. 1-5). Повествование о судьбах К. и Аве ля ведется параллельно, при этом по очереди то один брат упоминается первым, то другой. Такая компози ция иконически изображает сопер ничество братьев. Два сына Адама и Евы становят ся зачинателями 2 основных заня тий людей древнего аграрного об щества — земледелия и скотоводства (впосл. в той же главе будет расска зано о происхождении и др. профес сий и ремесел), но ничего не гово- Прародители Адам и Ева. Приношение Каина и Авеля. Роспись катакомб на Виа Дино Компаньи в Риме. IV в. рится о том, как был установлен ин ститут жертвоприношений. В МТ жертва братьев названа одним сло вом — minhäh (Быт 4. 3), в Септуа- гинте употреблены разные терми ны: жертва К. парадоксально названа (hxria (обычное название для кро вавых жертвоприношений; в сино дальном переводе — «дар»), а жертва Авеля — бшроѵ («подношение», в си нодальном переводе — тоже «дар»). Вопрос о том, почему Бог принял жертву Авеля и отверг жертву К., всегда волновал толкователей, пред лагавших разные, подчас спекуля тивного характера объяснения (см. разделы «К. в еврейской традиции» и «К. в христианской традиции»). Кровавые жертвоприношения за нимали центральное место в религ. культе западных семитов, в част ности в ветхозаветном богослуже нии. Однако в текстах ВЗ, посвя щенных жертвоприношениям, наря ду с кровавыми жертвами упомина ются, пусть на 2-м месте, и хлебные (напр.: Лев 1-2). Поэтому отверже ние Богом жертвы К. вряд ли может быть связано с тем, что его жертва была бескровной. Не вызывает до верия и такое объяснение, согласно к-рому древним евреям скотоводст во было ближе земледёлия: в ВЗ эти занятия часто упоминаются вместе (напр.: Иер 51. 23). Библейский текст не объясняет причин предпочтения жертвы Аве ля; выбор объекта божественной любви является исключительной прерогативой Бога: «...Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел...» (Мал 1. 2-3; ср. также: Рим 9. 13). В библейском повествовании ни чего не говорится о том, как братья узнали, приняты их жертвы Богом или нет. Обычно на древнем Ближ. Востоке об этом узнавали по внут ренностям жертвы (Rad G., von. 1961. P. 105), однако такой метод вряд ли подходит в случае жертвоприноше ния К. Образ дыма, к-рый восходит вверх от жертвоприношения Авеля и стелется по земле от жертвоприно шения К., появляется в европ. лите ратуре и изобразительном искусст ве довольно поздно, возможно лишь с XII в. (Hoiingh. 1956; Scheiber. 1956). После того как Бог не принял жертву К., тот разгневался (в МТ; в LXX — «огорчился») и «поникло лицо его» (в Быт 4. 5 образное вы ражение, описывающее позор и оби ду). Бог спросил К., в чем причина его огорчения (Быт 4.5-6). Следую щее затем обращение Бога к К. (Быт 4. 7) — одно из самых трудных мест для понимания в кн. Бытие. Не ис ключено, что этот стих, как он чита ется в наст, время, является резуль татом порчи текста. В Септуагинте он по большей части совпадает с еврей ским текстом, а там, где отличается,представляет собой результат даль нейшей правки уже испорченного текста. Также возможно, что эти сло ва — древняя поговорка, смысл ко торой уже не понятен. Первое пред ложение из речи Бога к К. в МТ: «Ведь если ты поступаешь хорошо, [будет] поднятие (s'a’ët)» (Быт 4. 7). Скорее всего здесь подразумевается «поднятие лица» — хорошо засвиде тельствованная идиома древнеевр. языка: «поднять чье-то лицо» озна чает «оказать кому-то предпочте ние, милость, отнестись благосклон но к его просьбе» (о вышестоящем или более сильном по отношению к нижестоящему или более слабо му; см., напр.: Быт 19. 21; 32. 21 — в MT 1 Цар 25. 35; Иов 42. 8; Мал 1. 8). «Поднять свое лицо» означа ет «смотреть гордо, не чувствовать стыда и позора» (см.: Иов 11. 15; 22. 26; 2 Цар 2. 22; ср.: Быт 4. 5-6: «по никло лицо его» — «он огорчился, обиделся, почувствовал себя опозо ренным»). Либо Бог «поднимет ли цо» К., либо К. сам «поднимет свое лицо» к Богу — обе интерпретации подходят к Быт 4.7: К. обещано, что, если он будет «поступать хорошо», Бог отнесется к нему благосклонно, и К. более не нужно будет огорчать ся. Однако можно предположить, что здесь имеется в виду не «под нятие лица», а «поднятие (т. е. про щение) греха»: «поднимать (чей-то) грех» в древнеевр. языке означает прощать его (см., напр.: Исх 34. 7; Пс 31. 5; 84.3 по МТ). Второе предложение из речи Бо га к К. (согласно МТ: «А если ты поступаешь плохо, у двери — грех лежащий») содержит явную грам матическую ошибку: слово «грех» (hattâ’t) жен. рода, а причастие «ле жащий» (rôbës) — мужского. Если не прибегать к конъектурам, то наибо лее убедительное прочтение предла гается теми комментаторами, кото рые видят в rôbës не причастие-оп ределение к hattä’t, а существитель ное-приложение. При этом обычно предлагается сопоставление rôbës с аккад. räbisu («покоящийся; на местник; страж; таящийся в засаде демон»), Т. о., получается следую щий перевод: «Если не делаешь доб рого, то грех — демон, таящийся у дверей» (см., напр.: Speiser E. Ge nesis. N. Y., 1962. P. 29). Это сопо ставление было впервые предло жено Ф. Ленорманом и с тех пор упоминается практически в любом комментарии к кн. Бытие. КАИН Последнее предложение Быт 4. 7 в МТ: «Он тебя вожделеет, и/но ты его господин» — почти букв, повторя ет слова Господа, обращенные к Еве в Быт 3. 16. Если речь идет о грехе, персонализированном в образе де мона, то тогда получается, что грех Каин убивает Авеля. Роспись нефа в ц. Сан-Джованни-а-Порта-Латина в Риме. 2-я пол. XII в. вожделеет грешника, как жена вож делеет мужа своего. Синодальный перевод («он влечет тебя к себе») в данном случае неверен. Из 2 зна чений евр. союза \ѵэ (и, но) здесь уместнее «но»: грех вожделеет К., но ему дана власть над грехом. Следующий стих (Быт 4. 8) начи нается словами: «И сказал Каин Аве лю, брату своему...» Употребленный здесь глагол «сказал» (wayyö’mer) в евр. языке обязательно требует после себя прямой речи, но в МТ ее нет: неясно, что именно К. ска зал Авелю. Согласно Септуагинте, К. сказал Авелю: «Выйдем в поле», и мн. исследователи считают, что это чтение восходит к евр. ориги налу (Tob. 1992. Р. 236). Возможно, что перед нами не первоначальный текст, а всего лишь попытка авто ров Септуагинты «дополнить» стих, к-рый уже в их время был «непол ным». В поле К. убивает брата. Об ращенный затем к К. вопрос Гос пода: «Где Авель, брат твой?» (Быт 4. 9) — перекликается с вопросом Господа к Адаму: «Где ты?» (Быт 3. 9): в обоих случаях виновный пы тается уйти или оправдаться. Од нако кровь Авеля взывает об от мщении, и земля, которую К. напо ил кровью брата, проклинает его (Быт 4.11; словосочетание «проклят ты» ( ’ärür ’ättäh) встречается еще в Быт 3.14, а также во Втор 28. 16,19). В проклятии К., как и в проклятии 1 Я Аж. Адама, важная роль отведена зем ле. Обращенные к Богу слова К- «Ты теперь сгоняешь меня с лица земли...» — напоминают об изгнании Адама из рая (Быт 4. 14; глагол «из гонять» встречается в кн. Бытие 3 раза; кроме этих случаев еще в Бьц 21. 10). Т. о., за грехом К. (2-м в ис тории человечества) следует и 2-е изгнание — еще дальше от Бога. Что бы смягчить наказание и спасти К от убийц, Бог полагает на К. знак (знамение), подобно тому как Он сделал кожаные одежды для Адама и Евы после их изгнания из рая, чтобы смягчить их наказание. Бог говорит К.: «Когда ты будешь воз делывать землю, она не станет бо лее давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт 4. 12 — в архаичес ком обществе стать изгнанником оз начает оказаться вне защиты со сто роны социума). «...Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от ли ца Твоего я скроюсь, и буду изгнан ником и скитальцем на земле; и вся кий, кто встретится со мною, убьет меня»,— отвечает К. Богу (Быт 4. 14). Вопрос о том, кто может встре тить и убить К., кроме его родите лей, как и вопрос о том, где К. нашел себе жену (Быт 4. 17), не находит отражения в тексте Свящ. Писания: действие рассказа о К. переносится из первозданного мира, где сущест вует лишь одна-единственная чело веческая семья, в мир истории. Сказав далее: «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро» (Быт 4. 15; по-видимому, имеется в виду, что жертвой мести падут 7 человек из рода убийцы), Господь сделал К. «знамение, чтобы никто, встретив шись с ним, не убил его» (Быт 4.15). Знамение ( ’öt) в ВЗ дается людям, чтобы удостоверить их в истинно сти слов Бога или в Его защите; в качестве знамения могут высту пать, напр., радуга (Быт 9. 12), об резание (Быт 17. 11), исполнившее ся пророчество (Исх 3. 12) или чудо (Ис 7. 11). Поскольку в евр. тексте буквально сказано «положил Гос подь Каину (или на К.) знак», ком ментаторы обычно п редп олагаю т, что речь идет о каком-то знаке на теле (напр., об отметине на коже — т. н. «Каиновой печати»), однако в МТ ничего не говорится о ха рактере этого знака. К. поселяется в земле Иод (nôd)* к-рая в Библии больше не уп ом и нается. Е е название п ерекли каетсяс проклятием K.: быть «скиталь цем» (Быт 4. 12; от глагола nud). К. п о з н а л жену свою, и она родила ему с ы н а Еноха. Далее сказано: «...и по с т р о и л он город; и назвал город по и м е н и сына своего: Енох» (Быт 4. 17). Если не прибегать к конъекту- пам, то строителем 1-го города на з е м л е следует считать К. Поскольку К. суждено было стать «изгнанни ком и скитальцем» (Быт 4. 12), мн. комментаторы предлагают изменить евр. текст так, чтобы строителем 1-го города был Енох (см., напр.: Wester mann. 1984. Vol. 1. C. 326-327; Cas- suto. 1961. Vol. 1. P. 186,229-230); од нако такие «реконструкции» перво начального текста следует признать крайне субъективными. О дальнейшей судьбе К. Библия ничего не сообщает, и он больше не упоминается в ВЗ, только слова в неканонической Книге премудро сти Соломона о том, что «отступив ший от нее (т. е. от Премудрости,— Авт.) неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной яро сти», очевидно, подразумевают пре ступление К. «Авель, умерщвлен ный Каином» упоминается также в 4-й Маккавейской книге, к-рая входит в ВЗ греч. изданий Библии (18.11). Потомки К. В кн. Бытие мн. име на в списке потомков К. и в списке потомков Сифа похожи. Генеалогия потомков Адама через род К., соглас но Быт 4. 1-22, следующая: Адам — Каин — Енох — Ирад — Мехиаель — Мафусал — Ламех; у Ламеха роди лись 3 сына: Иавал, Иувал и Тувал- каин, основатели 3 профессий, по сле этого рассказ о потомках К. об рывается. Согласно Быт 4. 23—5. 32, генеалогия потомков Адама через род Сифа представлена как: Адам — Сиф — Енос — Каинан — Малеле- ил — Иаред — Енох — Мафусал — Ламех — Ной; у Ноя родились 3 сы на Сим, Хам и Иафет, родоначаль ники 3 семей народов; генеалогия потомков Адама сменяется расска зом о потопе. Выделенные полу жирным шрифтом имена 2 генеа логий отличаются друг от друга не большими фонетическими вариа циями и порядком: Енох — Ирад — Мехиаель, в др. случае: Малелеил — Иаред — Енох. Если в 1-й генеало гии К. является сыном Адама (что означает «человек»), то во 2-й Каи- нан является сыном Еноса ( ’ènôs тоже означает «человек»), Большин ство комментаторов кон. XIX — нач. XXI в. полагают, что обе генеалогии содержат единое предание о первых людях, к-рое сохранилось в 2 тради циях в несколько измененном виде. Быт 4. 1-22 представляет собой рассказ о «культурных героях»: о 1-м скотоводе (Авеле), 1-м земледельце (К.), о строительстве 1-го города (К., Енох), о прародителях «живущих в шатрах со стадами» (Иавал — Быт 4. 20), «всех играющих на гуслях и свирели» ( Иувал — Быт 4. 21 ), о 1 -м кузнеце «всех орудий из меди и же леза» (Тувалкаин — Быт 4. 22). Воз можно, что упоминание среди по томков К. 1-го кузнеца и сообщение о том, что др. потомок К. оказывает ся первым музыкантом (ср.: qmäh — «песнь»), содержит в себе скрытую игру слов (см. выше об этимологии имени К.). В параллельном повествовании 0 потомках Сифа сообщается, что во времена Еноса «начали призы вать имя Господа» (Быт 4. 26), а так же рассказывается о том, как Енох и Ной «ходили пред Богом» (Быт 5. 24; 6. 9). Это давало повод к про тивопоставлению в богословской лит-ре «материалистически ориен тированного» потомства К. и «ду ховно ориентированного» потомст ва Сифа. Однако в Быт 4 в ряду «первооткрывателей» земных реме сел мы видим не только К. и его потомков, но и потомков Сифа. Т. о., речь скорее должна идти о противо поставлении 2 рассказов и 2 стоя щих за ними традиций. К. и кенеи. Библия многократно упоминает народ кенеев (в сино дальном переводе этот этноним пе редается также как «кенеяне» и «ки- неяне»). Согласно Суд 1. 16, кенеи обитали вместе с потомками Иуды в районе «города Пальм» (совр. ком ментаторы чаще всего отождествля ют его с Иерихоном) и к югу от Ара да. Пророчества Валаама (Числ 24. 20-22) упоминают рядом К. и «Ама- лика», т. е. кенеев и амалекитян (ср.: 1 Цар 15. 6). Как один из народов, населявших Юж. Палестину, кенеи фигурируют в 1 Цар 27.10 (ср.: 1 Цар 30. 29). Однако в Суд 4-5 один из кенейских родов упоминается на се вере Израиля, близ Кедеса. Вполне вероятно, что между образом К. как предка-эпонима кенеев и образом К. из Быт 4 существует прямая связь. В Суд 1. 16 и 4. 11 тесть Моисея (именуемый в Суд 4.11 Ховав) при надлежит к народу кенеев, однако в книгах Исход и Числа тесть Мои сея (именуемый по-разному: Иофор, Ховав) принадлежит к народу ма- дианитян. Иногда на этом основа нии предполагают, что кенеи — один из кланов мадианитян (Dumbrell. 1975). Кн. Исход рассказывает, что именно тогда, когда Моисей пас ста да в стране тестя (у Синая), ему явил ся Бог и открыл Свое имя (Исх 3). Именно по совету тестя Моисей формирует в израильском народе некую структуру, разделив изра ильтян на «тысячи», «сотни», «полу сотни» и «десятки» и назначив для них начальников и судей (Исх 18). В библеистике XIX в. было выска зано предположение, что за этими рассказами стоит память о зарож дении социальной организации и даже начало почитания Яхве у из раильских племен связано с куль турным влиянием мадианитян или кенеев («мидьянитянская» или «ке- нейская» гипотеза — см. Vaux, de. 1969). В пользу этой гипотезы при водилась также роль потомков К. (=кенеев?) как «культурных героев» в Быт 4. В пользу гипотезы о юж. происхождении культа Яхве приво дились библейские тексты, ассоци ирующие явление Яхве с югом Па лестины (Втор 32, Суд 5), и егип. тексты ХІѴ-ХІІІ вв. до P. X., в к-рых якобы упоминается имя Яхве в свя зи с обитателями Юж. Палестины (Freedman. 1987. Р. 329; Weinfeld. 1987. Р. 309-310; иное прочтение этих текс тов — Astour. 1979. Р. 30). В целом следует признать, что «кенейская» гипотеза не имеет под собой доста точно убедительных оснований. К. в еврейской традиции. В лите ратуре раввинистического иуда изма. Многочисленные умолчания в истории К. дают повод авторам ми- драшей и таргумов «восполнить» не досказанное, особенно относительно истоков конфликта между братьями. В Таргуме Псевдо-Ионафана на Быт 4. 1 сказано, что Ева зачала К. от ангела Самаэля (Maher М. Targum Pseudo-Jonatan: Genesis. Collegeville, 1992. P. 31; Schrenk. 2001. S. 954), в иудейской традиции предводите ля злых духов (Dictionary of Dei ties and Demons in The Bible. Lei den; Boston. 1999. P. 246). Отсюда становятся понятными дальнейшие события. Согласно «Комментариям» Раши, употребление частицы ’et в описании рождения К. в Быт 4. 1 означает, что с ним вместе родилась сестра-близ нец, а употребление 2 частиц ’et приКАИН описании рождения Авеля в Быт 4. 2 означает, что с ним вместе роди лись 2 сестры-близнеца (традиция понимать частицу винительного па дежа ’et в смысле предлога «вместе с» восходит в евр. экзегезе к Наху- му из Гимзо и рабби Акиве и от ражена, напр., в переводах Акилы). Это истолкование, отвечающее на вопрос, откуда первые люди взяли себе жен, является т. н. общим мес том евр. экзегезы (впервые пред ставлено в Берешит Рабба. 22. 2). Именно 2-я сестра-близнец Авеля стала причиной размолвки брать ев. К. говорил: «Я беру ее себе, по тому что старший», а Авель: «Я беру ее себе, потому что она родилась со мной» (Берешит Рабба. 22. 7). Со гласно др. версии, братья решили поделить мир: К. взял себе всю зем лю, а Авель — все движимое имуще ство. Как только они заключили до говор, К. обвинил Авеля в том, что тот стоит на его земле, а Авель К.— в том, что тот носит его одежду (Бе решит Рабба. 22. 8 на Быт 4. 6). По 3-й версии, братья не поделили, на чьей территории (у К. или у Авеля) они построят храм Божий, из-за этого и произошло братоубийство (Там же); к тому же К. оказался тем, кто не смог побороть свою склон ность ко злу (Берешит Рабба. 22. 6). Подчеркивая благочестие Авеля, евр. традиция говорит, что он стал пасти скот, а не возделывать землю именно из-за того, что земля была проклята Богом в Быт 3. 17 (Ком ментарии Раши). Согласно позд нему «Комментарию» XV в. рабби Сфорно, Авель стал скотоводом, по тому что это требует большего ума, чем земледелие. Согласно др. традиции, жертва К. была неугодна Богу потому, что он принес в жертву не первые плоды земли, а первое попавшееся, пло хое (а хорошее оставил себе). Тар- гум Псевдо-Ионафана на Быт 4. 7 и Мидраш Танхума на Быт 9 со общают, что К. пожертвовал Богу горькое льняное семя. По мнению еврейских комментаторов, Бог по казал, что жертва Авеля Ему угод на, испепелив ее огнем (подразуме вается, что жертва К. осталась нетро нутой; Берешит Рабба. 34. 9, Ком ментарии Раши). Нек-рые раввины полагали, что «знамением», которое было дано Богом К. для охраны его от убийц, была собака, другие — рога, чтобы отгонять убийц (Берешит Рабба. 22. 12). Раши считал, что Бог вы резал на лбу у К. одну из букв Свое го имени. Слова о том, что убийце К. «от мстится всемеро» (Быт 4. 15), евр. Смерть Каина. Рельеф собора Сан-Джиминьяно в Модене. Между 1099 и 1106 гг. Мастер Вилиджельмо комментаторы, как правило, пони мают так, что потомство убийцы бу дет нести кару до 7-го колена (Тар- гумы Онкелоса, Псевдо-Ионафана, Неофита). Раши относит эти слова к самому К.: месть за убийство Аве ля настигнет его в 7-м поколении. Это соответствует весьма популяр ной в евр. традиции легенде об убий стве К. Ламехом, своим потомком в 7-м поколении: Ламех был сле пым и его водил на охоту сын Ту- валкаин. Увидев К. и приняв его за зверя (из-за рогов, к-рые Бог дал К. как «знак»), Тувалкаин велел Ла- меху выстрелить в ту сторону По няв, что убил своего прародителя, слепой Ламех в горе ударил рукой об руку и убил случайно подвер нувшегося Тувалкаина (Коммента рий Раши к Быт 4. 23). Очевидно, эта легенда, не связанная непосред ственно с рассказом Свящ. Писания о К., родилась из потребности тол кователей восстановить справедли вость, основание для к-рой лежит в дальнейшем библейском преда нии: «...кто прольет кровь челове ческую, того кровь прольется ру кою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9. 6). М. Г. Селезнев К. в литературе эллинистичес кого иудаизма. Филон Александ рийский поместил подробную ал легорическую экзегезу истории К. и Авеля в начале трактата «О рож дении Авеля и о том, как приносили жертвы Богу он и брат его Каин» Согласно Филону, оба брата — ЭТо проявления 2 враждебных друг д р у . гу точек зрения: одна «...возводит все к уму как вождю нашему в мыслях и чувствах; другая же следует за Бо гом как за своим творцом». Первую из них олицетворяет К., чье имя оз начает «обладание», другую — Авель чье имя толкуется как «все возводя щий к Богу» {Philo. De sacrificiis Abe- lis et Caini. 2; ср.: Idem. Quod deter, pot. 32). В др. месте текста он истол ковывает имя Авеля как «печаль ный» {Idem. De migr. Abr. 74) и за мечает, что К. был порочным еще в мыслях до убийства Авеля и Каи нов «замысел равносилен сверше нию» {Idem. Quod deter, pot. 78, 96). Т. о., он стал прототипом для неве рующих и восставших против Бога {Idem. De migr. Abr. 74 sq.). К. сим волизирует себялюбие, а Авель — боголюбие, к-рые борются в душе человека {Idem. De sacrificiis Abelis et Caini. 5); в качестве библейской параллели к истории противостоя ния этих сил Филон приводит про рочество Ревекке об Исаве и Иако ве, к-рые боролись в чреве своей матери (Быт 25. 21-22). То, что, не смотря на старшинство К., в Свящ. Писании упоминается сначала его младший брат (Быт 4.2), служит для Филона указанием, что «порок стар ше добродетели, но по значимости и достоинству уступает ей» {Philo. De sacrificiis Abelis et Caini. 14). Особое внимание Филон уделя ет характеру совершенных братья ми жертвоприношений, опираясь на разные их описания в тексте Свящ. Писания в переводе Септуагинты (Быт 4. 3). К., как любящий себя, символизирует человека, принося щего жертву ((hxria) в своих интере сах, к-рый забирает ее основную часть (т. е. мясо) себе; боголюбивый Авель же совершает жертвоприно шение как дар (Sœpov), отдавая Богу все без остатка {Philo. Quaest. in Gen. I 62; Idem. De sacrificiis Abelis et Caini. 51). Правда, эта аллегория, следуя за терминологией LXX, отхо дит от букв, описания жертв брать ев Богу в Библии (т. к. дары земли приносит как раз К., а первородных животных — Авель). Филон подчер кивает, что, во-первых, К. принес жертву не сразу, а «спустя несколь ко времени» (Быт 4. 3); это говорит о том, что «прекрасные поступки должно совершать тотчас, не дожид а я с ь призывов, не медля и не со- мНеваясь» (Philo. De sacrificiis Abelis et Caini. 53); во-вторых, К. принес св ою жертву не от первых плодов (оставив себе лучшие), т. е. он при носит вначале награду миру твар- ному, а Божеству потом, тем самым нарушая иерархию (Ibid. 52, 72; ср.: idem. Quaest. in Gen. I 60). Развивая эту аллегорию дальше, Филон за мечает, что Авель в отличие от бра та принес жертвы «одушевленными, а не лишенными души, первыми по рождению, а не поздними, крепки ми и тучными, а не хилыми» (Idem. D e sacrificiis Abelis et Caini. 88). Выход 2 братьев в поле (Быт 4. 8) Филон аллегорически истолковы вает как иносказание о принципи альном состязании (или диспуте — Çt|Tr|<nç) между представителями 2 непримиримых учений: К., «все воз водящий к себе», символизирует уче ние, любящее себя, а Авель, все воз водящий к Богу,— учение, любящее Бога (Philo. Quod deter, pot. 32-33; ср.: Idem. De migr. Abr. 74 sq.). К. вы зывает Авеля на спор, чтобы «с по мощью правдоподобных софизмов сделать его своей добычей» (Idem. Quod deter, pot. 1). Гибель Авеля лишь на первый взгляд демонст рирует победу софистики, на самом же деле, убив Авеля, К. уничтожил себя самого, потому что истребил в себе учение, любящее добродетель и Бога; в то время как Авель был уничтожен лишь в рассудке безум ца, но остался жить в Боге счаст ливой жизнью (Ibid. 42,47-48). Фи лон специально обращает внимание на словоупотребление в LXX, от мечая, что К. в качестве наказания отныне будет «обрабатывать» (èpyà- оетеа) (Быт 4. 12), а не «возделы вать» (уесорупоеі) землю; тем самым он лишается дара земледелия как искусства, к-рый впосл. будет даро ван праведному Ною (Быт 9. 20) (Philo. Quod deter, pot. 104-105). На вопрос, почему Бог сразу же не на казал К. смертью, Филон ответил, что состояние постоянной печали и страха, а также плотская жизнь, подобная лишенным разума живот ным, в отдалении от его рода, оказа лись для К. ничуть не лучше смерти (Idem. Quaest. in Gen. I 76). Возведе ние К. 1-го города Филон аллегори чески представляет как основание им собственного учения (Idem. De Poster. Cain. 51). Наряду с Филоном Иосиф Фла вий истолковывал имя К. на осно- КАИН

^ --------------

вании Быт 4. 1 как «приобретение», а имя Авеля как «печаль» (los. Flav. Antiq. I 2. 1 [52]). Отмечая пороч ность К. и не отрицая нравственной причины отвержения его жертвопри ношения, Флавий ставит этот факт в зависимость от характера прино симых плодов: он замечает, что Бог оказался более благосклонен к жерт ве Авеля, составленной из того, что произвела сама природа (т. е. моло ко и перворожденное из стад), не жели к тому, что «насильно вызвано из земли по расчету корыстолюби вого человека» (т. е. продукты зем леделия и плоды деревьев) (Ibid.). Флавий замечает, что Господь, сми лостивившись над К., тем не менее проклял его и его потомков до 7-го колена и выгнал его с той земли, уверив, что никто из диких зверей не причинит ему вреда (Ibid. [57]). Однако К. не увидел в постигшем его наказании предостережения от Бога и предался самым постыдным порочным деяниям: он стал изобре тателем мер и весов, использование к-рых лишило людёй прежней про стоты нравов, а также придумал раз граничительные столбы и принудил всех своих близких жить в одном месте — огороженном стенами 1-м городе (Ibid. [61]). К. в апокрифах. В Книге Юби леев особый акцент сделан на про клятии К., убившего своего брата, так что отныне проклятие всякому, Обличение Каина. Мозаика собора Санта-Мария-Нуова в Монреале. 1180-1190 гг. кто убил своего человека по злобе, записано на небесных скрижалях (Юб. 4.4). Также упоминается о рож дении у Евы 2 дочерей, которых К., уже после того как был проклят, взял себе в жены (Юб. 4. 1, 9). Со гласно этому апокрифу, К. погиб под камнями своего разрушившегося до ма, а справедливость этой смерти обосновывается тем, что «орудием, которым муж убил своего ближнего, должен быть и он убит» (Юб. 4. 31). Подробнее история К. и Авеля рас крывается в «Апокалипсисе Моисея» (Apocalypsis Moysi), который извес тен под более правильным названи ем «Житие Адама и Евы» (Vita Adae et Euae — CAVT. N 1) (нач. II — нач. V в.— OTP. Vol. 2. P. 252; или до нач. VII в,—Jonge М., de, TrompJ. The Life o f Adam and Eve and Related Litera ture. Sheffield, 1997. P. 77). Новорож денный К. был назван родителями как «лишенный света» — àSiacpcoToç (Vita Adae et Euae. 1. 3); a Авель — ap’uA.aßeq (перевод неясен, возмож но, это результат порчи текста; пред лагается в качестве противопостав ления эпитету К. переводить его как «тот, кто одевает одеяние» — Lachs S. Т. Some Textual Observations on the Apocalypsis Mosis and the Vita Adae et Evae//JSJ. 1982. Vol. 13. N 1. P. 173). Неясно, почему в лат. вер сии «Жития Адама и Евы» К. име нуется «ясный, светлый» (lucidus) (Vita Adae et Euae. 21.3 — OTP. Vol. 2. P. 264; Merk О., Meiser М. Das Le ben Adams und Evas. Gütersloh, 1998. S. 801). Согласно этому апокрифу, Ева еще в вещем сне прозревает ги бель Авеля от рук К.; чтобы предот вратить это, Адам отделяет братьев друг от друга и обучает их разным ремеслам (Vita Adae et Eva. 2. 2; Tromp J. The Life of Adam and Eve in Greek: A crit. ed. Leiden; Boston, 2005. P. 124). К К. применяются не гативные эпитеты, к-рые находят от ражение и в христ. традиции: он име нуется «сыном гнева» (uiôç ôpyfjç — Vita Adae et Euae. 3. 2 — Tromp J. The Life. P. 124; ср.: 1 Ин 3. 12) и назван злым (rcovrpôç) (Vita Adae et Eva. 40. 4. Tromp J. The Life. P. 171). По сле убийства брата К. пытался по хоронить Авеля, т. е. скрыть его тело, но земля не захотела принять его. Тогда ангелы взяли тело Авеля и по местили его под камень, где был за хоронен Адам (Vita Adae et Euae. 40. 4-7; Tromp J. The Life. P. 170-172). В эфиоп, варианте «Книги Еноха» рассказывается о том, как Енох, сын К., слышал сетование духа Авеля, к-рый сказал ему, что будет мучить ся до тех пор, «пока семя его (Каина) не будет изглажено с лица земли и из семени людей не будет уничтожено 3 81 ш тКАИН его семя» (1 Енох 22.5-7; OTP. Vol. 1. Р. 22). История К. и Авеля пересказа на в этом апокрифе под видом прит чи о том, как черный бык преследо вал красного и изгнал его с земли, а белая корова (Ева) искала его и, не найдя, подняла жалобный вопль (1 Енох 85. 3-10; OTP. Vol. 1. Р. 63). Возможно, красный цвет быка сим волизировал кровь убитого Авеля. В «Апокалипсисе Авраама» (кон. 1 - нач. II в.) (OTP. Vol. 1. Р. 683) в видении Аврааму являются Адам и Ева вместе с «тварным противни ком» (очевидно, сатаной — Philonen- ko-Sayar В., Philonenko М. Die Apo kalypse Abrahams. Gütersloh, 1982. S. 446. (JSHRZ; 5, 5), к-рый сподвиг K. преступить закон и убить брата (Арос. Abr. 24. 4-6). К. в христианской традиции. В Но вом Завете. Этическое осмысление истории 2 братьев в ИЗ приводит к тому, что они становятся образами 2 разных путей: К.—злого (Евр 11. 4; 1 Ин 3. 12; Иуд 11), а Авель, кото рый именуется праведным,— добро го (Мф 23. 35; Евр 11. 4). В словах Спасителя против книжников и фа рисеев преследование иудейскими учителями праведников соотносит ся с убийствами, происходившими в мире и среди избранного народа: «...от крови Авеля праведного до крови Захарии...» (Мф 23. 35); в па раллельном месте в Евангелии от Луки убийство Авеля упоминается в одном ряду с «кровью всех про роков, пролитой от создания мира» (Лк 11. 50). Как голос убитого Аве ля «вопиет» к Господу «от земли» (Быт 4. 10), так и пролитая кровь всех святых и пророков находит эсхатологическое отмщение во вре мя Страшного Суда (Откр 16. 4-7; 18. 24). Согласно Первому посланию Иоанна, К. убил (eocpaÇev — букв, «заколол») Авеля; это произошло потому, что «дела его были злы, а дела брата его праведны», а так же он сам «был от лукавого» (ек той яоѵтраб — 1 Ин 3.12). Если пони мать это выражение персонифици рованно, т. е. К. был от диавола (ср.: 1 Ин 3.8 — Bultmann R. К. The Johan nine Epistles: A Comment, on the Johannine Epistles. Phil., 1973. S. 54), то можно усмотреть в этих словах параллели с иудейской традицией, где существовало представление о том, что К. был зачат от злого духа. В Послании ап. Иуды лжеучите лей, вкравшихся в среду Церкви, ожидает наказание. Они характери зуются как те, кто идут «путем Каино вым», тем самым К. становится сим волом всех нечестивых и грешников, вступивших на путь зла (Иуд 7-11). В Послании ап. Павла к Евреям Авель предстает первым в ряду сви детелей веры с самого начала свя щенной истории (Евр 11.1 сл.). По замыслу автора этого послания при чина отвержения Богом жертвопри ношения К. была связана с верой; ни вид, ни содержание, ни момент совершения жертвы были неважны: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще» (Евр 11.4). Слова о том, что посредством своей веры Авель «и по смерти го ворит еще» (Евр 11. 4Ь; см. также 12. 24), очевидно, являются переос мыслением выражения «голос кро ви» из Быт 4. 10 (Attridge H. W. The Epistle to the Hebrews: A Comment, on the Epistle to the Hebrews / Ed. H. Koester. Phil., 1989. P. 316). К. в экзегезе древней Церкви. Мн. древние авторы считали, что таин ство спасительных страданий Гос подних и Его жертвы за грехи мира были предобразованы в убийстве Авеля (Melito. Pasch. 58-59,69; Euseb. Demonstr. 1 10; Greg. Magn. Moral. III 17 [32]). Авель становится символом всех гонимых и умерщвленных пра ведников в истории, чья кровь была невинно пролита (Iren. Dem. 17; ср.: Idem. Adv. haer V 14. 1; Orig. Exhort, ad martyr. 50.1). K.— «человекоубий ца и нечестивец» (Orig. Exhort, ad martyr. 50. 1), напротив, стал прооб разом как еретиков, так и иудеев, которые «убили Христа, пастыря овец бессловесных, предображен- ного Авелем» (Aug. De civ. Dei. XV 7; Idem. Contr. Faust. 12. 13; Beda. Ho- miliarum evangelii. 114// PL. 94. Col. 71a). Некоторые св. отцы разделяли представление о том, что отверже ние жертвы К. «должно было быть выражено каким-либо видимым способом» (Aug. De civ. Dei. XV 7). Принятие Господом жертвы Авеля, к-рое передано в МТ через глагол sä ‘ä — «смотреть» (в синодальном переводе «призрел»), согласно «Гек- заплам» Оригена, было передано в переводе Феодотиона глаголом елиршеѵ, в Вульгате — inflammavit («сжигать, воспламенять» — Genesis / Ed. J. W. Wevers. Gött., 1974. S. 96. (Septuaginta. VTG; 1). Этот вариант чтения нашел отражение в христ экзегезе (Hieran. Quaest. hebr. in Gen 4. 4; Did. Alex. In Gen. 4. 3-5 // sc Vol. 233. P. 284. 121). Свт. Ефрем Си рин заметил, что сошедший огонь с неба на жертвенник оставил при ношение К. невредимым; а посколь ку это произошло перед лицом его сестер и родителей, то это особен но расстроило К. (Ephraem Syr In Gen. 4. 3 // CSCO. Vol. 153. P. 37). В Быт 4. 7, согласно LXX, слова Бога, обращенные к К., переданы как «не согрешаешь ли ты, хотя ты и правильно принес, но непра вильно разделил?» (оіэк, éàv ô p é w ç jrpoaevéyKT|ç, ôpOôç 5è pf) 5iéA.flç, flpapTeç; так же и в Vetus Latina: Nonne, si recte quidem offeras, non recte autem dividas, peccasti?). T. o., вопрос, почему Бог не принял жерт ву К., связан со способом ее прине сения. Уже в самом вопросе отраже но его истолкование, на к-ром ос новывали одну из причин неприя тия жертвы К. древние авторы (Clem. Rom. Ер. I ad Cor. 4. 4; Prudent. Ha- martigenia. Praef.// PL. 59. Col. 1008— 1012; Aug. De civ. Dei. XV 7. 1; Cyr. Alex. Glaph. in Gen. I 3. 2). В то же время свт. Ириней Лионский спе циально отмечал, что, хотя жертва К. была принесена правильно только внешним способом, именно зависть и злоба К. по отношению к своему брату стала причиной отвержения его жертвоприношения. «Не жерт вы освящают человека, ибо Бог не нуждается в жертвоприношении, но чистая совесть приносящего освя щает жертвоприношение и делает то, что Бог принимает его как от дру га» (Iren. Adv. haer. IV 18.3; ср.: Cypr. Carth. De orat. Dom. 24). О разли чии в наименованиях жертв брать ев в переводе LXX (Быт 4.3-4) упо минает свт. Иоанн Златоуст, к-рый отмечает, что, парадоксально «на звав овец дарами (5юроѵ), а плоды земные — жертвой (Ѳш(ос), божест венное Писание научает нас, что Гос подь ищет не приведения бессловес ных и не приношения плодов зем ных, но только душевного располо жения» (loan. Chrysost. In Gen. 18.5). Тем самым причина отвержения да ров К. заключалась в его внутрен нем расположении и в его образе мыслей (Ibidem). По мнению свт. Ефрема Сирина, ошибка К. состоя ла в том, что он принес жертву без выбора и с пренебрежением (Ephra- ет Syr. In Gen. 4. 2 // CSCO. Vol. 153-КАИН р з7), т. е. он «дал Богу нечто, Ему принадлежащее, но самого себя ос тавил себе» (Aug. De civ. Dei. XV 7). д л я блж. Августина К. является символом людей с развращенным сердцем , приносящих Богу дар, ко торым «думают подкупить Его, да бы Он помог не уврачеванию их злых пожеланий, а их исполнению» (Ibidem ). Такие люди «используют Бога, чтобы наслаждаться миром» (Ibidem ). Свт. Кирилл Александрий ский следовал толкованию Фило на: К. оставил себе лучшие плоды, а в жертву принес второстепенные, т. о. К. оскорбил Бога (Cyr. Alex. Glaph. in Gen. I 3. 1; ср.: Ambros. Ме- diol. De Cain. 1. 40-42). Сщмч. Иус- тин Философ в полемике с иудея ми обращает внимание на то, что Бог принял дары Авеля, который был необрезанным, как свидетельство необязательности иудейского обре зания и проч. установлений закона (lust. Martyr. Dial. 19; ср.: Tertull. Adv. lud. 2, 12 ). Др. авторы сопоставля ли жертвы братьев с 2 народами. Так, древний Израиль, чьи жертвы не были приняты, отождествляется со старшим К., и новый народ — хрис тиане, чьи духовные дары были пре- дображены Авелем (Tertull. Adv. lud. 5; ср.: Hilar. Pict. De m y ster. 1 .6 / / SC. 19. P. 85; Cyr. Alex. Glaph. in Gen. I 3. 3). Жертвоприношение Авеля также становится символом Евха ристии (Hilar. Pict. De m y ste r. 1. 6 H SC. 19. P. 87; Ambros. Mediol. In Ps. 39. 12//CSEL. 64. P. 219). Климент Римский первым рас сматривает историю противостояния братьев в этическом ключе: к убий ству Авеля К. привели ревность и за висть (Clem. Rom. Ер. I ad Cor. 4.1-6). Эта зависть имела начало в сатане, к-рый позавидовал Адаму и Еве и их семье (Theoph. Antioch. Ad Autol. И 29). Свт. Василий Великий на зывает К. первым учеником диаво- ла, научившимся у него зависти и убийству, который, «не имея сил к богоборству, впал в братоубийст во» (Basil. Magn. Нот. 11). Др. авто ры усматривали причину братоубий ства в нетерпении и невозможности спокойно перенести отказ Бога При пять дары К., что вызвало уже затем гнев против Авеля (Tertull. De pati ent. 5). Свт. Ефрем Сирин замечает, что К- слишком поздно раскаялся, не в°спользовался возможностью по каяния, когда Бог обратился к нему 8 1-й раз, пытаясь удержать от пре ступления (Быт 4. 6-7), что и при вело к убийству брата (Ephraem Syr. In Gen. 3. 4 / / CSCO. Vol. 153. P. 37). Своим непочтительным ответом Бо гу и попыткой обмануть Его: «...не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт 4. 9) — К. умножил зло и тя жесть своего преступления (Iren. Adv. haer. Ill 23. 4). В то же время история с К. является примером долготерпеливого милосердия Бо- жия к грешнику, Он даже после со вершения убийства не оставляет К. и не перестает взывать к его совес ти: Бог, обращаясь к К. (Быт 4. 9), призывает его к покаянию, при этом вспоминаются др. слова из Свящ. Писания: «Разве Я хочу смерти без- законника?..» (Иез 18.23) (loan. Chry- sost. In Gen. 18.5). Ответные слова К. (Быт 4.13-14) свидетельствуют о его искреннем раскаянии (loan. Chrysost. Adv. Jud. 8. 2). Климент .Александ рийский специально упоминает, что К. раскаялся в своем грехе и что Бог простил его, т. к. из его рода произо шел праведный E h q x — «сын покая ния» (Clem. Alex. Strom. II 70. 3 ). Способ наказания K., а именно то, что, согласно переводу LXX, ему предстоит быть «стонущим и дрожа щим» (охёѵш ѵ rai трецсоѵ — Быт 4.12; в синодальном переводе «изгнанни ком и скитальцем), стал уроком для его потомков, чтобы вразумить и от вратить их от совершения убийства (loan. Chrysost. Adv. Jud. 8. 2). Иудейское предание о гибели К. от рук Ламеха нашло отражение и в христ. традиции, где оно было по-разному представлено. Наиболее раннее свидетельство об этом вос ходит к сщмч. Ипполиту Римскому, к-рый сообщил, что Ламех случай но принял К. за зверя и убил во вре мя охоты (Richard М. Un fragment inédit S. Hippolyte sur Genèse IV 23 // Serta Turyniana: Studies in Greek Literature and Palaeography in Honor of A. Turyn / Ed. J. L. Heller, J. K. New man. Urbana, 1974. P. 396f; ср.: Hieran. Ep. 36 [34]. 4; 79.10). Свт. Ефрем Си рин дополняет это предание, истол ковывая слова Быт 4. 23 иначе. Он замечает, что, согласно одной из воз можных версий, хитрый Ламех, да бы избежать проклятия своего рода, специально убил К. и одного из его сыновей (Ephraem Syr. In Gen. 4. 3 // CSCO. Vol. 153. P. 42). Однако это предание отвергалось свт. Васили ем Великим (так же как и Феодо- ритом — Theodoret. In Gen. 45). Он считал, что Ламех (Быт 4. 23) со знательно отказался от убийства К., к-рый благодаря своему униженно му состоянию был наглядным при мером того, к чему приводит убий ство (Basil. Magn. Ер. 260. 2-5). Ди- дим Александрийский ссылался на предание, к-рое, очевидно, в своей основе восходит к Книге Юбилеев (Юб. 4.31). Согласно ему, Ламех слу чайно задел стену строящегося дома, к-рая обрушилась и убила К. (Did. Alex. In Gen. 4. 23 sq. // SC. Vol. 233. P. 329. 123). A. E. Петров Лит.: Lenormant F. Chaldean Magic: Its Ori gin and Development. L., 1877; DriverS. R. The Book of Genesis. L., 19042; Procksch O. Die Ge nesis: Übers, und erklärt. Lpz., 19242; SkinnerJ. A Critical and Exegetical Comment, on Gene sis. Edinb., 19302; Hovingh P. F. La Fumée du sacrifice de Cain et d’Abel et L’ Alethia de Clau dius Marius Victorinus / / VChr. 1956. Vol. 10. P. 43-48; Scheiber A. A Remark on the Legend of the Sacrificial Smoke of Cain and Abel // Ibid. P. 194-195; Castellino G. R. Genesis IV 7 / / VT. 1960. Vol. 10. P. 442-445; Cässuto U. A Comment, on the Book of Genesis 1 - 1 1 / Transi. I. Abrahams. Jerusalem, 1961. Vol. 1; Rad G., von. Genesis: A Comment. / Transi, by J. H. Marks. Phil., 1961; Albright W. F. Jethro, Hobab and Reuel in Early Hebrew Tradition / / CBQ. 1963. Vol. 25. P. 1-11; MazarB. The Sanctuary of Arad and the Family of Hobab the Kenite / / JNES. 1965. Vol. 24. P. 297-303; Vaux R., de. Sur l’ori gine kenite ou madianite du yahvisme / / Eretz Israel. Yerushalayim, 1969. Vol. 9. P. 28-32; Ki- kawada I. M. Two Notes on Eve / / JBL. 1972. Vol. 91. N 1. P. 33-37; Dumbrell W. Midian - A Land or a League? / / VT. 1975. Vol. 25. N 3. P. 323-337; Gunkel H. Genesis. Gött., 19779'; Astour M. C. Yahweh in Egyptian Topographie Lists / / FS Eimer Edel / Ed. M. Gorg and E. Pusch. Bamberg, 1979. P. 17-33; Hauser A. J. Linguistic and Thematic Links between Gene sis 4. 1-16 and Genesis 2 -3 / / JETS. 1980. Vol. 23. N 4. P. 297-305; Westermann С. Genesis: A Comment. / Transi. J. J. Scullion. Minneapolis, 1984. Vol. 1; Genesis 1-11; Huffman H. B. Cain, the Arrogant Sufferer / / Biblical and Related Studies Presented to Samuel Iwry / Ed. A. Kort and S. Morschauser. Winona Lake (Ind.), 1985. P. 109-113; SawyerJ. F. A. Cain and Hephaestus: Possible Relics of Metalworking Traditions in Genesis 4 / / Abr-Nahrain. Leiden, 1986. Vol. 24. P. 155-166; Wyatt N. Cain’s Wife / / Folklore. L., 1986. Vol. 97. N 1. P. 88-95; Freedman D. N. «Who Is Like Thee Among the Gods?»: The Religion of Early Israel / / Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of F. M. Cross / Ed. P. D. Miller, P. D. Hanson, S. D. McBride. Phil., 1987. P. 315-335; Wenham G.J. Genesis 1-15. Dallas, 1987; Weinfeld M. The Tribal League at Sinai / / Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of F. M. Cross / Ed. P. D. Miller, Jr. P. D. Hanson, S. D. McBride. Phil., 1987. P. 303-314; Tob E. Textual Criticism of the Hebrew Bible. Minneapolis, 1992; Brock S. P. Fire from Heaven: From Abel’s Sacrifice to the Eucharist / / StPatr. 1993. Vol. 25. P. 229-243; Halpem B. Kenites Ц ABD. 1996. Vol. 4. P. 22; Hess R. S. Cain / / Ibid. P. 806; GlenthojJ. B. Cain and Abel in Syriac and Greek Writers (4th- 6th Cent.). Lovanii, 1997. (CSCO; 567. Subs.; 95); Schrenk S. Kain und Abel / / RAC. 2001. Bd. 19. Lfg. 146/153. Sp. 943-972.Иконография. Образ К. известен в христ. искусстве с IV в. Его обычно изображают безбородым, в ранних па мятниках он одет в короткую тунику-эк- сомис, позже — в короткий хитон с ру кавами и в штанах, иногда с небольшой бородкой и усами (Палатинская капел ла в Палермо, ок. 1146-1151). Вместе с Авелем он представлен в отдельных композициях или циклах, посвященных истории праотцев Адама и Евы и их по томков (Быт 4. 1-23). В зависимости от подробности изложения число компо зиций с участием К. может достигать 13 или 14 сцен: Зачатие и рождение бра тьев; труды земледельца К. и пастуха Авеля; жертвоприношение К. и Авеля; Бог укоряет К. после жертвоприноше ния, К. уводит Авеля в поле; убийство К. Авеля; Бог спрашивает К. об Авеле; проклятие К. Богом; Бог дает знамение на К.; изгнание К.; рождение у К. сына; строительство К. городов; убийство К. слепым Ламехом. В ранних памятни ках, среди к-рых преобладают рельефы саркофагов, чаще всего встречается сце на «Жертвоприношение Каина и Авеля». Известно более 20 саркофагов IV в., включающих такие изображения. В ком позиции этой сцены используются, как правило, 2 варианта. В одном случае К. и Авель стоят рядом или друг за дру гом, протягивая сидящему на троне Бо гу, представленному в виде бородатого мужа, свои дары: К. как земледелец при носит плоды земли — сноп колосьев; Авель как пастух — ягненка ( W ilp ert. 1929. Vol. 1/2. Tav. 116. 1). В др. случае К. и Авель с теми же дарами представ лены по сторонам от юного Христа (Ibid. Tav. 116. 3). На фреске рим. катакомб на Виа-Латина (IV в.) К. и Авель изображе ны рядом с плачущими после изгнания из рая праотцами Адамом и Евой. Пра родители одеты в звериные шкуры. К. и Авель, стоящие с дарами в руках (ко лосья у К. и ягненок у Авеля), отлича ются одеждами. Авель как апостол обла чен в торжественную праздничную длин ную одежду — паллиум, К.— в короткую тунику-эксомис. Это подчеркивает раз личное отношение каждого из братьев к Богу. Так, согласно христ. экзегезе, Авель исполнен благоговения и приносит луч шую часть от своего стада, К. отдает пло ды земли с безразличием и равнодуши ем (Евр 11.4). Обычно же К. и Авель бы вают представлены в одинаковых одеж дах — тунике с рукавами. Иногда Авель изображается в меховой одежде («Четы рехчастная» икона из Благовещенского собора Московского Кремля, сер. XVI в., ГММК; фреска Успенского собора Сви- яжского мон-ря, 2-я пол. XVI в.). Отсут ствие благоговения у К. иногда выра жается в том, что он подносит свой дар обнаженными руками, Авель держит яг ненка руками, покрытыми платом или краем одежды (миниатюры визант. Ок- Огорчение Каина перед Богом. Убиение Каином Авеля. Бог ставит печать на лоб Каина. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. XVI в. (ГИМ. Муз. Л. 9) татевхов ХІ-ХІІ вв.; мозаика кафедраль ного собора Монреале, 1180-1190). На миниатюре Пятикнижия Ашбер- нема (Paris. Nouv. acq. lat. 2334. Fol. 6, ок. 500 г.) представлено неск. сцен, сре ди них: K., пашущий землю на упряж ке быков; К. и Авель, приносящие дары Богу. К. изображен здесь не с колосья ми, а с корзиной плодов, которую он держит обеими руками. В сцене «Авель и Каин перед Богом» Авель изображен в молитвенной позе, а разгневанный неприятием своей жертвы К,— с опу щенными руками и поникшей головой, за что он получил порицание от Бога (Быт 4. 5-7). В сцене убийства К. Аве ля, занимающей центральную часть ми ниатюры, К. держит упавшего на колени Авеля за волосы, замахиваясь дубинкой; в композиции «Проклятие Каина Бо гом» К. в отчаянии и злобе поднимает руки. Изображение Бога в этих компо зициях замещает изображение десницы Божией в небесном сегменте. В сцене убийства К. замахивается либо дубинкой (мозаика кафедрального собора в Мон реале), либо заступом или мотыгой (мо заика Палатинской капеллы в Палермо, ок. 1146—1151), орудием убийства может также быть камень (Серальский Окта- тевх (Istanbul. Topkapi Sarayi Library. G. I. 8, 2-я четв. XII в., см: У с п е н с к и й . 1907. Табл. XI; фрески мон-ря Дечаны, 1335-1350; «Четырехчастная» икона, сер. XVI в., ГММК; фреска Успенского собора Свияжского монастыря, 2-я пол. XVI в., и мн. др.). В мозаиках Сан-Мар ко (ок. 1215-1280) убийству предшест вуют неск. эпизодов: гнев К., беседа К. с Богом, беседа К. с Авелем. Композиция «Проклятие Каина» в греч. Октатевхах, к-рые следуют ранне- христ. традиции, изображается в 2 сце нах: К. принимает проклятие Бога и К. убегает от лица Бога (напр., в Сераль- ском Октатевхе, см.: У с п е н с к и й . 1997 Табл. ХІІ/29). В этой сцене К. обычно представлен с пустыми руками, жестику, лирующим, как, напр., в мозаике Пала тинской капеллы (мозаика отрестав рирована по старой схеме), на фреске мон-ря в Дечанах, иногда держит оруДие убийства, к-рое пытается спрятать у се бя за спиной (мозаика кафедрального собора в Монреале). За сценой «Про клятие Каина» в Октатевхах следует композиция «Бог дает знамение на Каи на», чтобы всякий, кто встретит его, ви дел этот знак: от десницы Божией в не бесном сегменте исходят лучи, к-рые па дают на лицо К. Следующая сцена — рождение у К. сына Еноха (Серальский Октатевх, см.: У сп ен ск и й . 1907. Табл. XII) и строительство К. города (Шестикни- жие в пересказе Эльфрика (Aelfric-Pa- raphrase) — Lond. Brit. Lib. Cotton. Clau dius В IV. Fol. 9, нач. XI в.). Завершаю щим эпизодом истории К. является его убийство Ламехом. Подробности обсто ятельств убийства К. рассказаны в апо крифах. Во время охоты сын слепого Ламеха, Тувалкаин, наводивший лук от ца, принял К., прятавшегося в кустах, за зверя, и Ламех, выстреливший из лука, насмерть поразил К. Так Ламех, не имев ший возможности видеть, вопреки за прету Бога убил К. Изображение Ламе ха с луком есть в Серальском Октатевхе (см.: У сп ен ск и й . 1907. Табл. X II/31), в Ок татевхах из Ватикана (Vat. gr. 747. Fol. 26v, 2-я пол. XI в.; Vat. gr. 746. Fol. 47r, 2-я четв. XII в.), в мозаиках собора в Мон реале и в росписи мон-ря в Дечанах. По дробный цикл (6 миниатюр) включен в Лицевой летописный свод 70-х гг. XVI в. (ГИМ. Муз.). События жизни К. пред ставлены в неск. композициях, объеди няющих разные эпизоды: Рождение К.; Рождение Авеля; К. вскапывает землю лопатой; Авель с рожком пасет стадо (Л. 8 об.); Жертвоприношение К. и Аве ля; Огорченный К. перед Богом; К. ведет Авеля в поле; К., за спиной к-рого нахо дится бес, замахивается камнем на пада ющего Авеля; К. стоит перед Богом, на носящим знак на его лоб (Л. 9); К. убе гает от лица Бога; Рождение у К. сына; Строительство К. городов (Л. 9 об.). Во всех сценах, кроме строительства го родов, К. изображен безбородым. В по следнем эпизоде — убийства К. Ламехом (Л. 10 об.) К. изображен седым старцем. Лит.: Успенский Ф. И. К-польский Серальский кодекс Восьмикнижия. София, 1907. Вып. 12. (ИРАИК; 12); W ilpertJ . I sarcophagi christiani antichi. Vat., 1929. Vol. 1/2; LCI. Bd. 1. Sp. 5-10; Bd. 2. Sp. 471-474; Demus O. The Mosaics of Norman Sicily. L., 1949; idem. The Mosaics of San Marco in Venice. Chicago, 1984; MapKoeuhJ< MapKoeuh М. Циклус Генезе и с т а р о з а в е т н е фигуре у параклису Св. Димитріф / / Зидн° сликарство манастира Дечана. Београд, 19"э- С. 323-352; Weitzmann K., Bemabà М. Thc Byzantine Octateuchs. Princeton, 1999. 2 vol. H. В. КвливидзеКАИНИТЫ КАИНЙТЫ [греч. Kaïvvoxai, Kaïavot; лат. Саіпаеі], гностическая секта, о существовании и учении к-рой сообщают христ. ересеологи периода древней Церкви. Первое известное упоминание секты К. при надлежит ещмч. Иринею Лионско му (Iren. Adv. haer. I 31. 1-2). Харак терной чертой учения К. было то, что они превозносили отрицательных библейских персонажей, в частно сти Каина, Исава, Корея и жителей Содома, поскольку те были гонимы демиургом, с т. зр. гностиков — низ шим божеством, сотворившим этот мир, но их защищала София-Пре мудрость. Эти тайны узнал Иуда Ис кариот, а потому совершил преда тельство, о чем, по словам ещмч. Иринея, говорится в «Евангелии Иуды», к-рое использовали К. Кро ме того, в их сочинениях творец не ба и земли называется Истерой-Чре- вом (шхера). Чтобы дела Истеры раз рушились и человек мог спастись, К., подобно еретику Карпократу, ут верждали, что человек должен ис пытать все в этой жизни, и поэтому учили совершать разные греховные поступки. Каждый грех, по их мне нию, был связан с каким-то «анге лом», к которому они обращались в молитве во время его совершения. В дальнейшем сведения ещмч. Ири нея в том или ином объеме исполь зовали др. христ. писатели. Климент Александрийский отме чал, что секта получила свое назва ние по имени почитавшегося в ней Каина (Clem. Alex. Strom. VII 17. 108. 2). Тертуллиан называл К. но выми николаитами ( Tertull. De prae- script. haer. 33. 10; в некоторых ру кописях в этом месте, вероятно по ошибке, говорится о «ереси Гаия», но ср.: Hieron. Contr. Vigil. 8; Idem. Ep. 69. 1. 2). Эта секта была актив на в Сев. Африке при жизни Тер- туллиана и своим учением или дей ствиями стремилась уничтожить христ. Крещение ( Tertull. De bapt. 2). В трактате «Против всех ере сей», сохранившемся под именем Тертуллиана, говорится, что, по уче нию К., Каин происходил «от выс шей силы», а Авель — «от низшей». Они также защищали Иуду, а не которые даже учили, что тот совер шил предательство, поскольку уз нал, что Христос хочет исказить ис- тину (Christus vellet veritatem sub- vertere), хотя другие не были с этим согласны (Ps.-Tertull. Adversus omnes haereses. 2. 5-6 // Quinti Septimi Flo- renti Tertulliani Opera. Turnhout, 1954. Pars 2. P. 1404. (CCSL; 2)). В тракта те «Опровержение всех ересей», при писываемом Ипполиту Римскому, К. упоминаются, но их учение не рас крывается (Hipp. Refut. VIII 20. 3). Ересь К. названа среди др. сект в тол ковании Дидима Слепца на Послание Иуды и у блж. Иеронима Стридон- ского (Hieron. Adv. Lucifer. 23). По мнению Оригена, на учение К. на прасно опирался в своем труде язы ческий критик христианства Цельс, поскольку К. как далеко удалив шихся от учения Иисуса Христа не следовало даже считать христиана ми (Orig. Contr. Cels. 3. 13). Свт. Епифаний Кипрский воспро изводит свидетельство ещмч. Ири нея о К. с нек-рыми дополнитель ными подробностями и полемичес кими комментариями (Epiph. Adv. haer. 38). Он сообщает, "что К. по читали своим отцом Каина, к-рый был порождением высшей силы (ар хонта), соединившейся с Евой. Каин победил порождение низшей силы (Авеля). Хотя демиург пытался погу бить Каина, Исава, Корея и жителей Содома, они все были сокрыты от него и вознесены в высший эон, по скольку принадлежали Софии. Точ но так же должны поступать все пос ледователи учения К.— с помощью высшей силы побеждать низшую и восходить на небеса. К. отрицали сво боду воли и считали, что каждый че ловек по своей природе изначально добрый или злой. Свт. Епифаний от мечал разногласия между К.: одни полагали, что Иуда предал Христа, поскольку Иисус был грешником (тю- vrpôç) и хотел исказить Закон, другие же, наоборот, считали, что Иисус был праведником, но Иуда имел тайное знание от архонтов о том, что толь ко Распятие может победить низшую силу, а потому охотно предал Хрис та ради общего спасения (Ibid. 38. 3. 3-5). Помимо «Евангелия Иуды» (Ibid. 38. 3. 1. 5) К. использовали др. апокриф, к-рый свт. Епифаний на зывает «Вознесением Павла» (Ibid. 38. 2. 5). Возможно, с сектой К. бы ла связана секта сифиан, к-рых свт. Епифаний встречал где-то в Египте, но и те и другие были малочислен ны (Ibid. 39. 1. 1-2). Филастрий, еп. Бриксийский, сообщает о К., что они прославляли Каина и учили, что тот происходил от высшей силы (Filastr; Divers, haer. 2; ср.: Aug. De haer. 18; Ps.-Hieron. Indiculus de haeresibus judaeorum. 21 // PL. 81. Col. 640; Prae- destinatus Sive Praedestinatorum hae- resis. 18 / / PL. 53. Col. 592-593; Isid. Hisp. Etymol. 8. 5. 15). Отдельно он упоминает ересь, связанную с име нем предателя Иуды, последовате ли к-рой верили, что Иуда совер шил доброе дело, предав Спасителя, и через Иуду были явлены небес ные тайны (Filastr: Divers, haer. 34). Феодорит Кирский пересказывает свидетельства ещмч. Иринея, отме чая, что Евангелие, повествующее об Иуде, составлено самими К. (Theo- doret. Haer. fab. 1.15). Самое позднее сообщение об этой секте принадле жит прп. Иоанну Дамаскину: он от мечает, что К. отвергали Закон Мои сеев, не принимали учения о вос кресении плоти, прославляли Каина как происходившего от более мо гущественной силы и обожествляли Иуду (loan. Damasc. De haer. 38). В научной лит-ре после ’ресколь- ких попыток реконструировать уче ние К. (в частности связав его исто ки с 1 Кор 12.3, см.: Schmithals. 1969) была принята теория Б. Пирсона, что К. как отдельной секты никогда не существовало: если К. не явля ются полемическим изобретением ересеологов, они представляли со бой одно из течений сифиан или офитов, с к-рыми обычно соседст вуют в источниках (Pearson. 1990). Вновь вопрос о К. был поднят в свя зи с публикацией копт. Иуды Еванге лия, к-рое первые издатели отожде ствили с одноименным апокрифом, упоминаемым нек-рыми христ. пи сателями. Однако последовавшая за публикацией дискуссия выявила ряд существенных противоречий между содержанием «Евангелия Иуды» и учением К., как оно отражено в ис точниках: в тексте «Евангелия Иуды» не упоминаются Каин, Исав и проч., нет негативного отношения к христ. Крещению, нет призывов к ритуаль ному совершению грехов, образ Иуды неоднозначен

Каин в Таро Тота

В Таро Тота Каин показан на карте Влюбленные, (англ. Lovers); Старший аркан (Ату) VI.Аркан VI («Влюбленные»). В центре этой карты стоит Каин; в правой руке его — Молот Тора, которым он убил своего брата, и молот этот влажен от крови жертвы. Ладонь его левой руки раскрыта в знак невиновности. По правую руку от Каина — его мать Ева, которую обвивает змей с раскрытым капюшоном; по левую руку — женщина, подобная индийской Кали, но гораздо более соблазнительная. Впрочем, я узнаю в ней Лилит. А над головой его — Великий Знак Стрелы, направленный острием вниз, но пронзающий сердце ребенка. Этот Ребенок — еще и Авель. Значение данной части композиции неясно, но правильный рисунок этой карты Таро именно таков[3].

Момент про невиновность Каина намекает на то, что он с одной является орудием в руках Бога, поэтому в сердце Авеля направлена божественная стрела, ведь убивает его не Каин, а Бог. С другой же стороны, "Кровопролитие было необходимо, так как Бог не слышал детей Евы до тех пор, пока не пролилась кровь. Это внешняя религия; но все же Каин не говорил с Богом и не имел печати посвящения на челе своем, а потому все люди сторонились его, пока он не пролил кровь[4]". Таким образом, кровопролитие является здесь своего рода молитвой - стрелой в уши богу, актом обращения к Богу, направления энергии жертвоприношения на контакт с божественностью. Также Кроули поясняет, что "существует и другое, даже более важное, соответствие этой карты. Лучник — это Отец (Йод Тетраграмматона), а Человек — Сын (Вав). Женщины — Исида и Нефтида (Хе и Хе конечная); а всё в целом символизирует одну из формул наивысшей Магии, слишком сложную и изощренную, чтобы рассматривать ее в этих простых комментариях[5]".

Библиография

- Д.М. Грир "Скрытые истории тайных обществ, Энциклопедия, М. 2010

- "Православная энциклопедия", Том 1, М. 2010